|

|

|

|

✲ $$$竹林日記

$$

・・・ 「冬至の仕事納め」

|

2010.12.22 山 本 律

|

|

竹林日記 「冬至の仕事納め」 2010・12・22 (水) 曇後晴

参加者 : 山本、杉谷、松本、野本、窪田、錦織、濱上、世良田、荒木、安田。高橋、多田(+1)。塚崎。

昨夜の雨の降りようを見て、明日は作業ができるだろうかと思ったが、朝起きたときに降っていた小雨も間もなくやんで、何とか作業ができそうな空模様になった。雲が北から南へ流れている。天気予報も「午後から晴」となっている。

きょうは今年の仕事納め。そして冬至。

参加者13人全員総がかりで土入れにかかる。昨夜の雨で濡れた土が重たい。一輪車を押す人は必死である。でも、そのおかげで11時過ぎには、上の段の一番奥、しいたけ畑の上あたりの30坪ばかりを残しただけで、土入れはほぼ完了にこぎつけた。お疲れさまでした。

きょうは冬至である。北半球の話だが、昼が一番短い。冬至を過ぎると、中国では「一陽来復」と言って春を待つ気分になる。日本では 「畳の目一筋づつ日が長くなる」と言う。しかし寒さはこれからが本番である。それでも、冬来たりなば春遠からじ、と言って、これも春を待つ気分になる。

12月25日を「クリスマス」というのは、この日がキリスト(イエス)の生れた日とされるからだが、イエスがこの日に生れたという確たる証拠はない。想像だが、しかし全くのデタラメではないと思うが、北欧ではこのあたりから太陽が地上に顔を出しはじめるのをイエスが生れたことに結びつけたのではないか。イエスは世を救う人なのである。太陽が現れた、世の中が明るくなる…。

ともかく今日で今年の竹林作業は仕事納めになった。来年の1月12日(水)の仕事始めに、またお会いしましょう。皆さまよいお年を。

山 本 律

|

|

|

|

|

|

✲杉爺の竹林日記

・・・ 「年忘れの日」

|

2010.12.18 杉谷保憲

|

|

竹林日記「年忘れの日」2010・12・18(土)曇り

参加者 山本、杉谷、高田、松本、野本(朝のみ)、窪田、澤(昼のみ)、濱上、辻井(昼のみ)、

世良田、小椋、竹内、稲岡。荒木。向井、川路、尾崎、池田、大西、高橋(昼のみ)、

原(昼のみ)、辻井ひ(昼のみ)。

土入れ作業は大幅に進捗した。ガソリン運搬車はエンジンがかかりにくく能率は落ちたが、その代わり人間運搬車が猛烈に働いた。

あと一日あれば土入れは終るかもしれないが、年内最終の作業日22日(水)は雨の予報なので、果たして??

12時半から総会。

3月1日からB竹林を竹の学校の管理下から切り離す提案が満場一致で可決された。

続いて忘年会。

まずは今年の回顧。

春のタケノコは大豊作で、その上にシロコも収穫できた。

秋の竹まつり(竹林コンサートの拡大)には過去と違う多彩な客層が入山し、竹に親しんだ。

初めて、都メッセに竹工芸を出品して高い評価を得た。

めでたしめでたしの一年、お疲れ様でした・・・乾杯・・・

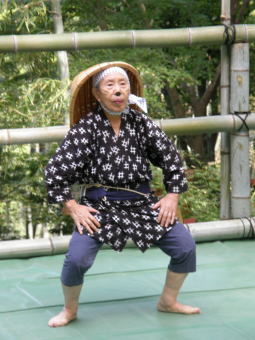

向井さん(90)がドジョウすくい踊りを披露した。伴奏の銭太鼓は川路さん、尾崎さん。舞台で見るのと近くで見るのとは大違い。高齢なのに表情豊かに眼が動く。なるほど○○賞を獲得できたわけだ。やんやの喝采である。

この8年間でこんなに盛り上がったことがあっただろうか。

いや、初期の頃は一泊旅行をして楽しかったとか・・・そんな回顧談もあったが、今日は呑み放題のせいもあったのか、年齢も年も忘れてはしゃいでいた。

名幹事は稲岡さんだった。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

✲ $$$竹林日記

$$

・・・ 「人間の営みとヘビの冬眠」

|

2010.12.15 山 本 律

|

|

竹林日記 「人間の営みとヘビの冬眠」 2010・12・15 (水) 薄日の漏れる曇

参加者 : 山本、杉谷、松本、野本、窪田、錦織、澤、濱上、世良田、荒木、竹内。川路、池田、高橋。塚崎。

天気予報では、今日の最高気温は9℃、だった。確かに朝のうちは寒かったが、日が高くなるにつれて、 小春日和とまではいかないが、風もなく寒くもない穏やかな天気になった。やはり年が明けて寒に入らないと

凍てつくような寒さにならないのか。

土運びと土ならしが急ピッチで進んでいる。きょうを含めて年内の仕事納めまであと3日。年内に土入れを終らせたいと思っているがどうなるか、きわどいところである。

野本さんは

「みんな弁当持ちで昼からも土入れするぐらいやないと終らへん」

と厳しい見立てである。そんな感じがしないでもない。野本さんの見立てが当りそうな気がする。それでも、バスの窓から見える竹林は最近になってやっと土が入りはじめた。

このあたりで植える稲は、かつてはほとんどが晩稲(おくて)だったという。従って稲刈りは10月の末から 11月にかけてだったらしい。だから藁敷きも土入れも冬の仕事だった。それが最近は早稲(わせ)を植える農家が多くなって、これらの作業が早くなったのだという。お百姓さんの言う

「みんなせっかちになってしもて」はこのことと関連している。

一輪車で運ばれてきた土をならしていると30㎝ばかりのどす黒いヘビがうごめいているのがみつかった。昔勤めていた病院も竹薮に囲まれていたが、この手のヘビをときどき見た。竹薮に棲むヘビなのだろうか。

冬眠中のせいか動きが緩慢である。新しい冬眠場所を求めているのであろう、土の隙間に首をつっこんでは のろのろのろのろと、くねりながら動いている。そのうちに新しい冬眠場所を見つけたのか見えなくなった。

人間の営みのあおりを食らって折角の冬眠を中断されて、ヘビにしてみれば文字どおり「殺生な…」と思ったことであろう。もし適当な冬眠場所が見つからなかったら、人の営みによって命を絶たれてしまうのである。

山 本 律

|

|

|

|

|

|

✲杉爺の竹林日記

・・・ 「高齢者集団」

|

2010.12.11 杉谷保憲

|

|

竹林日記「高齢者集団」2010・12・11(土)曇り

参加者 山本、杉谷、高田、松本、野本、窪田、濱上、世良田、竹内。

向井、川路、尾崎。塚崎。

土入れ作業は重労働だ。一輪車に満杯の土を入れて、傾斜面を運転するのは力も入るけれども技術も要る。

それが私には難しくなってきた。息が切れるのでゆっくりやろうと心に決めるけれども、その気持と関係なく、傾斜の窪みに車輪をとられ足をもつれさせる。

錦織さんが駐車場で転んで怪我をしたと報告があったが、若いと思っていた彼ですらそうである。

高齢になると体の老化だけではない。心も宙に遊ぶというのか、自分の世界に勝手に入ってしまうようだ。休憩時間のたった10分前後の報告会に、報告内容そっちのけで別の人と会話を始める姿が見られる。1年前には無かった光景である。

高齢者の作業は一糸乱れず進めるというわけにはいかない。少々の行き違いは認めながらお互いに助けあって進行するけれども、全体がてんでんバラバラでまとまらなくなるのは困る。

竹の学校はついに高齢者集団の特徴がみられるようになった。これを克服して進むのがこのNPOのいいところである。集団を若返らせることも必要かもしれないが、この特徴は現代社会が背負わなければならない一面でもある。

ひとに迷惑をかけないためには個人の自覚しかない。

今年は紅葉が特に美しかった。全国的な現象だったそうである。この竹林でも、長法稲荷社のわずかな紅葉が鮮やかであった。

それがもう終り、年末年始の行事に入る。

心して臨みたい。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

✲ $$$竹林日記

$$

・・・ 「フィンランドの日暮れ」

|

2010.12. 8 山 本 律

|

|

竹林日記 「フィンランドの日暮れ」 2010・12・08 (水) 晴

参加者 : 山本、杉谷、松本、野本、窪田、澤、濱上、世良田、荒木、小椋、竹内。高橋。塚崎。

水曜日ということもあって参加者が少ない。私(山本)はいつものように竹材を燃やす準備をしていると野本さん から声がかかった

「竹を燃やすのも大事やが、それよりあそこの土の山をならしてくれ」

迂闊なことに、そう言われてやっと気がついた。上の段(太陽の丘)に行くと竹内さんが運搬車で運んだ土の山が方々に残っている。そしてほとんどの場所が藁を敷いたままである。野本さんは作業の責任者だけあって見る目が厳しい、というより的確である。私はすぐに土ならしにとりかかった。

実をいうと、今朝はなぜか腰が痛くて曲げ伸ばしが苦痛だったのだが、ほとんど手つかずの竹林を見ては、そんなことは言ってられない。ともかく熊手で土をならすことだけは辛うじて出来た。

もう一度実をいうと、私は南座の顔見世観劇に誘われていた。家に帰って昼飯を食べて痛み止めの薬を飲むと、腰の痛みが軽くなったので顔見世を観に出かけた。10時45分に終って家に戻ったのが、そろそろ日付が変るころだった。そんなわけで、竹林日記が一日遅れになった。申しわけありません。

娘の友人2人が同席していた。1人は仙台から、もう1人は、いまは日本にいるが、暖かくなったらフィンランドへ戻る(行く)という女性である。熱心なクリスチャンで、フィンランドでは教会の仕事を手伝っているという。

私は冬至も間近のこの季節のフィンランドというのはどんなところかと思って尋ねてみた

「いまごろのフィンランドは、何時ごろ日が暮れるの」

「何時ごろって…。午後2時ごろ日は沈みますけど、8時を過ぎても空は明るいです」

それを聞いて南米のエクアドルは、いわゆる夕方がないと聞いたことを思い出した。エクアドルでは太陽が垂直に昇って垂直に沈むそうである。ちなみに「エクアドル」は、赤道(エクエイター)からきている。

ということは、高緯度のフィンランドは、太陽が水平に近い角度で沈むのである。だからいつまでも空が明るくて、何時ごろ日が暮れるの、と聞かれても答えられなかったのであろう。これが夏になるると、いわゆる白夜になって、太陽が沈まなくなる。地球には私の知らない世界がいっぱいある。

山 本 律

================================

竹林日記 「年末年始の件」 2010・12・09

会員各位

あほなことばっかり書いて、肝心のことを書くのを忘れてました。

年末年始の作業日です。

年末 2010年12月22日(水) 仕事納め

この日までに土入れが終ってたら言うことないのになあ…

年始 2011年 1月12日(水) 仕事始め

以上のとおりです

山 本 律

|

|

|

|

|

|

✲ $$$竹林日記

$$

・・・ 「観光公害」

|

2010.12. 4 山 本 律

|

|

竹林日記 「観光公害」 2010・12・04 (土) 晴

参加者 : 山本、高田、松本、野本、窪田、錦織、澤、濱上、荒木、小椋、竹内、山崎、稲岡。

向井、川路、尾崎、大西、高橋、塚崎、てくてく村山、吉田?(名前を失念)。

竹林見学団40名が来訪するということで杉谷会長がバスに添乗するため竹林作業には参加されなかった。

だが11時を過ぎてもバスが着かないので私(山本)は11時45分ごろ今日の竹林日記は杉谷さんが書く予定だが、私が書くよりほかない…と覚悟(?)して竹林を出た。

竹林は土入れ作業のまっ最中だ。土入れをしないのは枯竹焼却が仕事の私だけである。

きょうから新しいメンバーが加わった。 山崎 繁君、21歳。

「僕の孫やなあ」

というと、怪訝そうに私を見た。そして、「皆さん若く見えますね」

と感心していた。

「こんなことをしているから気持が若いのか、気持が若いからこんなこと ができるのか。…両方やろなあ」

山崎君は納得した顔つきだった。

いずれにしても、山崎君のような若い人がメンバーに加わってくれるのはありがたい。

午後、私用で京都市内に出た。仕事が終ったあと、京都駅のポルタのイノダでコーヒーを飲もうとしたら、店の前に空席待ちの行列ができていた。私はあの店にはよく行くし、いつもほとんど同じ席に座るのだが、顔見知りの店員が

「きょうはこんな状態で、もうしわけありません」

と言った。

先日の新聞に高台寺がお詫びの広告を出していた。観光客が多くて近所の住民が迷惑をしているのである。特に車で来る観光客のために自分の家の出入りもままならない状況のようである。

これは、永観堂~南禅寺界隈、嵐山周辺にも見られる現象だという。名づけて「観光公害」というらしい。

それを思うと我々の竹林は、何と静かで穏やかな環境であることか。こんな静穏な環境で、自らの意思で好きな仕事ができるとは…。

山 本 律

|

本日の見学者の皆さん

|

|

|

|

|

|

✲ $$$竹林日記

$$

・・・ 「小春日和の竹林」

|

2010.12. 1 山 本 律

|

|

竹林日記 「小春日和の竹林」 2010・12・01 (水) 快晴

参加者 : 山本、杉谷、松本、野本、窪田、錦織、澤、濱上、世良田、竹内。塚崎。

きょうから12月、師走。12月がなぜ師走なのか語義の詮索はさておいて、今年もあと一月を残すだけになった。だが年末の気ぜわしさはまだ感じられない。年末を思わせるのは喪中の葉書が届きはじめたことぐらいである。

今日は参加者が少ないこともあって、竹林内の人の動きもまばらである。土入れの運搬車のエンジンの音が、上の段(太陽の丘)から聞えてくる。

この季節の今日のような天気を、小春日和という。ふと、最近は「ひなたぼっこ」という言葉を聞かなくなったし、私たちも使わなくなったことに気がついた。縁側がなくなったからだという。そういえば、ひなたぼっこには縁側がつきものである。日当りのよい縁側で、おばあさんが繕いものをしている、そばで猫が昼寝をしている…といった情景はすでに過去のものとなった。

ひなたぼっこがなくなったことに合わせて、近ごろは、バスに乗ると陽射しのあるなしにかかわらずブラインドをおろす乗客が目につく。縁側がなくなって陽射しが直接部屋に入るのを防ぐためにカーテンを閉めるのが習慣になってしまった人だろうか、と思ったりする。ふだん見飽きるほど見ている景色でも、バスの窓から外を眺めるのは楽しいものなのだが。そしてそういう人に限ってケータイでメールのやり取りをしている。何とも味気ない。

いまでもあるのかどうか、かつて「青春18切符」というのがあった。特急や急行には乗れないが、普通列車ならその日のうちならどこまででも乗れる切符である。私は大人になってからもこれで東京まで行くのが楽しみだった。愛知県の岡崎から西のあたりは農家が槙の木の生垣で囲われていて、日当りのよい庭先で犬が昼寝をしているといった風景を眺めながら、8時間40分ぐらいで東京に着く。浜松で一たん下車して、ホームで駅弁を食べながらである。戦前の日本で一番速い特急「つばめ」が大阪~東京間を8時間で走っていたことを思うと、各駅停車の鈍行が途中下車をして駅弁を食べて8時間40分で東京に着くというのが驚きだった。

新幹線ではこうはいかない。速さはもちろん比べ物にならないが、こういうのどかな景色を眺めるゆとりはない。いまどこを走っているのかもよくわからないうちに東京に着いてしまう。飛行機となるとなおさらである。

杉本秀太郎が『洛中棲息』という本の中で、「日常の生活から移動する道中、過程が『旅』である」という意味のことを書いている。さらに、最近は移動の道中、過程ではなく目的地に着いて何をするかばかりに気持が走って、旅が旅行になった、とも。その意味で新幹線や飛行機は「旅」ではない。

小春日和~ひなたぼっこ~東海道線の鈍行の車窓から昼寝をしている犬を見る…連想が広がるときりがない。 ここらでやめる。しかし今日はのどかな小春日和だった。

山 本 律

|

|

|

|

|

|

✲杉爺の竹林日記

・・・ 「B竹林のこと」

|

2010.11.27 杉谷保憲

|

|

竹林日記「B竹林のこと」2010・11・27(土)晴れ

参加者 杉谷、高田、松本、野本、窪田、錦織、澤、竹内、稲岡、

向井、川路、稲岡(喜)。塚崎、荒木。藤田。

藤田ゆかさん(28)が見学した。竹に興味があり、竹屋を訪問したりしたが彼女の思いは通じなくて、大阪から竹の学校にやってきた。

働き者である。今日の枯れ竹の焼却作業はひとりでこなした。

土入れ作業が佳境に入っている。土運搬車がにぶいエンジン音を響かせて動き回る。その傍らに一輪車を運転する数人が昔ながらに働いている。

例年、忘年会は土入れが終ってから開くのだが、今年はそれにこだわらず、12月18日(土)の作業終了後にすることになった。稲岡さんが担当幹事で、場所や経費を考える。

早くも、向井さんから「ドジョウ救い踊りをやってもいいよ」と声がかかった。

一昨日、B竹林の所有者と数人で会談した。

まず、府立大から竹の二酸化炭素吸収力の研究場所として使わせてほしいとの要望が出された。

第七小関係者は、校庭を芝生にしたいので、芝生の下に竹炭と竹粉を撒きたいのでそれを作る場所としてB竹林の使用を要望された。(キレートマリン用の竹炭も同様)

所有者はいずれも快諾した。

A竹林がタケノコつくり、竹林コンサート、竹工芸とシイタケの原木栽培など目的が明確であることに比して、B竹林は間伐を進めるだけであったが、これを機に明確な目標がたてられて、新しい展開を見せることだろう。

長法稲荷にある数本のもみじが鮮やかな紅になった。竹のみどりの中でくっきりと日を浴びている。秋たけなわである。

来週の土曜日には竹林見学団40名がバスでやってくる。皆さんと藤下さんとが応接役であるが、土入れ作業と重なる。私はバスの添乗をする。

杉谷 保憲

|

娘より若い新人さんです。土入れ中の竹林と隣の長法稲荷の紅葉をバックに記念撮影。デレ~デレ~の杉谷さん

|

|

|

|

|

|

✲ $$$竹林日記

$$

・・・ 「筍の初物」

|

2010.11.24 山 本 律

|

|

竹林日記 「筍の初物」 2010・11・24(水) うす曇

参加者 : 山本、杉谷、松本、野本、窪田、錦織、澤、世良田、小椋、竹内、濱上。

高橋、稲岡(喜)、多田(+いいね)。塚崎。

この間から朝、新聞を取りに表に出ると吐く息が白い。いかにも初冬の感じである。長法稲荷の社務所におられた人に 「おはようございます」と挨拶すると、「竹伐りは終りましたか」と問われた。

質問の意味がよくわからなかったが、「この間から土入れがはじまりました」と答えた。

「ユンボが入りますのか」

「今日あたりから入る予定です」

「昔はつるはしで掘って、もっこで担いでなあ」

「ものすごい重労働ですなあ」

「そうですねや」

そんな話をしているうちにユンボのエンジンの音が聞えてきた。

前回の竹林日記で杉谷さんが 「乙女の丘を削るらしい」と書いておられたのを見て、私たちの竹林の中で一番手入れの行き届いた美しい竹林を崩すのか…と驚いたが、作業道を挟んだ南側の空き地のことだった。

あのあたりも乙女の丘だったのだ、といまごろになって気づいた次第である。

シイタケがたくさん採れた。今日の参加者15人全員に5,6個づつあたるほど採れた。

そのシイタケの横に筍が2本置いてある。ユンボで崩した崖からでも掘ったのかと思うが、今シーズン初の筍である。1本はまだ小さいがもう1本は15センチぐらいの長さに育っている。

この竹林の下にはこんな筍が100本以上も来年の春を目指してすでに育っているのだ。

山 本 律

|

|

|

|

|

|

✲杉爺の竹林日記

・・・ 「はたしてシロコは?」

|

2010.11.20 杉谷保憲

|

|

竹林日記「果たしてシロコは?」2010・11・20(土)曇り

参加者 杉谷、高田、松本、野本、窪田、錦織、濱上、澤、小椋、稲岡。

向井、高橋、稲岡(喜)。塚崎。

来週にユンボ(バックフォー)が入ることになった。土を掘り起こすにはあの力強い起重機が無くてははじまらない。そのためにはワラ敷きが終らなければならないが、どうやら太陽の丘が敷きつめられ、完了のようである。

野本さんの土入れ計画の説明を聞くと、ユンボが乙女の丘の半分程度を崩すことになりそうだ。そうなると乙女の丘は事実上消えてしまうだろうから、このA竹林は、上段(太陽の丘)と下段(中央部)と二つに分けられる姿になりそうだ。

今日はそれに先立って、澤さんがひとり、鍬で斜面を切り崩している。“人間ユンボ”である。

これまで集会や談話の場所にしていたベンチ跡はみんなの足で踏みつけられているので地面は硬い。そこを濱上さんは畑作りのように鍬で掘り返した。竹林を鍬で耕したという話は聞いたことがない。椿事である。

稲岡(喜)さんがその上にワラを敷いていく。出来上がってみると、美しいタケノコ畑である。

この場所の上では去年、シロコが採れたから、ここも採れるかもしれない。来年のタケノコ用の地下茎はすでに伸びてしまっているだろうから、再来年に期待したい。もっともユンボで土起こしするときにシロ粘土を見つける必要があるが ――。

来春、果たしてシロコにお目にかかれるかどうか?シロコの第一号、第二号を濱上、稲岡のご両人が待っている。

今年はシイタケが豊作だ。原木栽培であるから味がいい。今日は女性優先で分配され、向井さんが両手一杯に受けて帰っていった。

杉谷 保憲

|

藁の敷き終わった竹林。竹林のいろんな顔の中でも、最も美しく、暖かい風景だと思いませんか?

|

|

|

|

|

|

✲ $$$竹林日記

$$

・・・ 「穏やかな晩秋」

|

2010.11.17 山 本 律

|

|

竹林日記 「穏やかな晩秋」 2010・11・17 (水) 晴

参加者 : 山本、杉谷、高田、野本、窪田、錦織、澤、世良田、小椋、竹内。多田(+いいね)。荒木、塚崎。

今日は風もなく寒くもなくて、実に穏やかな文字どおりの晩秋である。しかしここで風が吹くと初冬の風情になる。冬がもうそこまで近づいている。

先週の水曜の竹林日記も私(山本)が書いたが、何を勘違いしたのか、藁敷きもほぼ終って、と書いた。だが藁敷きは今日もまだ続いている。そしてその一方で土入れが始った。しかし私たちの竹林の入り口の藤下さんの竹林は、まだ土が入っていない。

去年の11月の終りごろ、長法稲荷に来られた神社の役員の一人が、私たちが土入れをしているのを見て「きょう日はみんなせっかちになってしもて、昔は年が明けてからでも土を入れてたもんです」と言っておられたのを思い出した。ということは、藤下さんの竹林がふつうのペースで、私たちがせっかちなのだろうか。そういえば私の家の近くの竹林でも、土入れはまだはじまっていない。

野本さんがサツマイモのつるの佃煮を持ってこられた。去年私も頂いたが、その味付けの絶妙さに驚いた。味をつけられたのはもちろん奥さんである。

私は下手の横好きで、ときどき女房に代って料理を作る。そこでいつも思うのは塩気と甘味の加減である。塩気があるのに塩辛くない、甘味があるのに甘ったるくない、その微妙な加減がむずかしい。

私の料理メニューのひとつに「かぶら蒸」がある。そろそろ店頭に出回り始めた聖護院蕪をすりおろして、つなぎに卵白を入れて、えび、あまだい、銀杏、きくらげを入れて蒸した上に葛を引いた「あん」をかける。

むずかしいのが、この「あん」の味加減である。蒸したかぶらにかけて食べるときの「あん」の味加減を、「あん」を作る段階で見当をつけねばならない。季節ものだから、年に1回か2回しか作る機会がないから毎年が初回のようなものである。しかしこれが思いどおりの味にできたときの満足感、嬉しさは格別である。

そういうことで、ときどき店で食べることがあるが、さすがはプロだ…、と思った店は、いまはなくなったが、かつて南座の並びの疎水べりにあった小さな居酒屋ふうの店だけである。何分にも昔のことで店の名前が思い出せないのが残念である。

山 本 律

|

|

|

|

|

|

✲杉爺の竹林日記

・・・ 「人と家」

|

2010.11.13 杉谷保憲

|

|

竹林日記「人と家」2010・11・13(土)曇り

参加者 杉谷、高田、松本、野本、錦織、濱上、世良田、小椋、竹内、稲岡。

向井、尾崎、稲岡(喜)。塚崎。

私は9時丁度に竹林に入った。既に多くのメンバーが働いている。その中に、向井シズエさんの姿が見わけられる。竹林セラピーの舞台でドジョウすくいを踊ってくれた90歳だ。

「肩が痛くてしばらく休んでいたの。お医者さんに診てもらったら、骨が変形しているんだって。寝返りをうっても痛いの。」

「竹林の空気を吸いに来たの。ああ、気持ちいい・・・。でも今日はこれで失礼しますね。歩いて25分かかるわ。」

駅までの道、決して私に車で送らせない。25分なら私(77)より健脚だ。

向井さんはメンバー全員にゆで卵をくれた。心配りが行き届いている。作業をしたわけではないが、参加者名簿の女性陣のトップに記して感謝する次第。

ちなみに男性人のトップはいつも山本律(79)さんだが、今日は風邪のためにお休み。

私は90歳の人を他に2人知っていて、日頃つきあいがある。それぞれに元気な人たちであるが、向井さんにはかなわない。日本の高齢社会の姿が現れてくる。90歳以上の人たちが自然の中で働く時代になるのだろうか。すばらしい。

前号で「医師と弁護士」について書き、“師と士”の違いに触れた。それについてこんな返信をもらった。詩人の妻と建築家の夫との会話。

妻「詩人は下に人がつくけど、作家は家がつく。どこが違うのかなあ?」

夫がニンマリして

「詩人は詩を書いていても家が建たんやろ、作家は家が建つ。歌を詠んでいても俳句を吟じていてもなかなか家が建たんやろ。作家でも作曲家でも画家でも家が建つ・・・」ってなことを言いました。妙に納得しました。

今日の作業は主としてワラ敷きだ。地面がワラの暖かい色に変わって、竹林を落ち着かせる。タケノコ畑が一番美しいときだ。心も落ち着くようだ。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

✲ $$$竹林日記

$$

・・・ 「初冬の竹林」

|

2010.11.10 山 本 律

|

|

竹林日記 「初冬の竹林」 2010・11・10 (水) 晴―風が冷たい

参加者 : 山本、西村、松本、野本、窪田、錦織、澤、世良田、竹内、濱上、荒木、稲岡(喜)。塚崎。

木枯し2号を思わせる冷たい風が吹いている。風が吹くと体感温度が下がるために実際よりも寒く感じる。11月も半ば近くになると、いかにも冬の到来を思わせる。私(山本)は幸い竹材を燃やすのが仕事なので、おかげさまであまり寒さを感じずに作業ができた。ときとすると頬っぺたがやけどをしそうになる。

「焦眉の急」というが、うかうかしていると本当に眉毛が焦げる。

藁敷きもほぼ終って、間もなく始る土採りのために崖まわりの整備が始った。場所は2ヵ所。一つは新しく出来た集会場所から上の段への階段の部分。あの階段をなくして土採り用の崖にする。階段は横に新しくつけなおす。

もう一つは乙女の丘の西側、作業道路を隔てた空き地。かねがね枯れた竹が積上げてあるのを見て、いずれあれも燃やさなあかんな、と思っていたのが次々と運ばれてきた。おかげでこちらに枯竹の山ができた。「多々ますます弁ず」とはこのことか。

いままでは気にも留めなかったが、竹林整備に従事するようになって竹林には必ず崖があることの意味がようやくわかった。筍というのは食べるものとしか思わなかった時分は崖があること自体気がつかなかった。しかし、これはどうも私だけではないみたいである。何年か前、新しく入ったメンバーが土入れ作業のことを聞いて、不思議そうに訊ねた

「土て、どっから持ってくんね」

「そこの崖を崩すんや」

「崖て、どこにあんね」

「そこらじゅう、みんな崖やんか」

「ああ、これ崖か」

いまでこそわかった顔をしているが、かつては私もこれに近かった。 山 本 律

|

|

|

|

|

|

✲杉爺の竹林日記

・・・ 「医師と弁護士」

|

2010.11. 6 杉谷保憲

|

|

竹林日記「医師と弁護士」2010・11・06(土)晴れ

参加者

山本、杉谷、高田、野本、窪田、澤、濱上、辻井、世良田、小椋、竹内、稲岡、網谷。塚崎、荒木。川路、尾崎、大西。てくてく。

残暑もなければ、秋冷もない。

竹林の中にいると隔離された世界か、馬肥ゆる風景も柿が実る里も菊の花展も思い起こせない。

タケノコのための藁敷きが始まった。数箇所から集められた藁が豊富にある。「今年は厚めに敷きましょう」と声がかかる。

バックフォーによる土起こしが例年より遅れるという。業者が忙しいのだろう。ということは土入れ(客土)が年内に終らないかもしれない。12月は何かと多用な時節なので、メンバーの作業参加をあらためてお願いする。

私は笑いやジョークについての本をよく買う。しかし面白かったためしがない。ところが加瀬英明『笑いの力』(祥伝社)はまずまずだった。

笑いが少ない職業に医師と弁護士がある。患者を前に笑っていることもできかねる医師、深刻な相談に乗ることが多い弁護士。仕事柄、笑いが少ないのは仕方ない。

この本がユダヤ人の笑いとして「医師と弁護士」を紹介している。

エイブは歩道を歩いていたときに、坂道を猛スピードで走ってきた自転車にはねられ、怪我をした。

エイブは裁判所に向かうために、妻のリリアンに車椅子を押させて家を出た。

リリアンがエイブに「あなた、なぜ車椅子に乗るの?家の中ではあんなに自由に歩いているじゃない?」と訊ねた。

「シッ!」リリアンに向かって、唇に人差し指をあてた。

「医者はもう歩いてよいというんだ。だけど弁護士は歩いてはいけないというんだ。」

以上が小咄である。

その次に作者は読者に問いかける。

日本では、いったいどうして弁護士には「士」がつき、医師は「師」なのだろう?厚生労働省によって、看護婦の呼び方が看護師に変わった。

厚生省の人に聞いた。

「あまり気にしないでくださいよ。詐欺師もペテン師も同じ師ですからね。」

法務省、財務省は弁護士、司法書士、公認会計士、税理士を好み、厚労省は医師、看護師、美容師、マッサージ師を好むのはなぜだろうか?

誰かこの区別に答えてください。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

✲ $$$竹林日記

$$

・・・ 「晴の特異日の竹林作業」

|

2010.11. 3 山 本 律

|

|

竹林日記 「晴の特異日の竹林作業」 2010・11・03 (水・祝) 快晴

参加者 : 山本、高田、西村、松本、野本、澤、世良田、大西、小椋、竹内、稲岡(喜)、濱上。荒木、塚崎。

今日は文化の日。昔の明治節(明治天皇の誕生日)である。10月10日とともに、晴の特異日である。きょうの、雲ひとつない抜けるような澄んだ青空は、まさに晴の特異日であることを思わせる。

明治天皇が本当にこの日に生れたのかどうか私は知るすべがないが、この日が晴の特異日だということと関係がありそうな気がしてならない。10月10日が体育の日になったのはオリンピックの開会式がこの日だったからである。これは周知のとおり晴の特異日を選んでいる。

余計なことだが、ひと言つけ加えておくと、4月29日昭和天皇の誕生日は、雨の特異日である。

雨の中を、はるばる法隆寺から運んできた藁が、もとの作業小屋のところに積上げてある。

今日からいよいよ施肥が始った。まず上の段から撒いて行く。そしてその後を追うように藁を運び上げている。このあと、乙女の丘(あるいは竹まつり会場跡)でこの作業が同時並行で進められて11月は瞬く間に終りそうである。

集会場所の屋根葺きがほぼ完了した。こまごました仕上げの作業はこれからも続きそうだが、形はできあがった。

山 本 律

|

|

|

|

|

|

✲ $$$竹林日記

$$

・・・ 「猛暑の後の木枯らし1号」

|

2010.10.27 山 本 律

|

|

竹林日記 「猛暑の後の木枯らし1号」 2010・10・27 (水) 晴/時雨

参加者 : 山本、杉谷、高田、西村、松本、野本、窪田、錦織、辻井、世良田、小椋、濱上、塚崎、荒木。

ついこの間までの猛暑が終ってほっとしたのも束の間、今度は今年はじめての木枯らし。

夏が暑い年は冬が寒い、と猛暑の最中に新聞かテレビで見た。10月までは暑いが11月に入ると寒くなるとの予報だった。昨日からの寒さは、この予報がどうやら的はずれではなさそうである。

京都盆地は愛宕山が雲で覆われると天気がくずれるという。昨日の愛宕山は、まさか雪が降っているわけではなかろうが、どう見ても雪雲としか思えない雲で覆われていた。

そういえば今年は梅雨明けからいきなりの猛暑だった。季節の移ろいの情緒がない。なさすぎる。

集会場所の屋根葺きがまっ最中である。竹林整備の作業場の屋根だから竹で葺くのはもちろんだが、思いのほか手間がかかる。

まず竹稈を二つに割って、節の隔壁を一つ一つ取り除く。どこをどう失敗したのか、「あかん、失敗した」の声が聞える。

それをまず上向きにUの字に並べて、今度はその上に逆に伏せて並べる。手間と根気の要る仕事である。

一方では肥料播きの準備として、肥料が雨で流れないように土に溝をつける人がいる。単調な作業だが単調なだけに根気の要る作業である。ものも言わず、ただ黙々と溝をつけて行く。

このあと、肥料播き、藁敷き、土かぶせ…と、乙訓式筍栽培の真骨頂の作業が控えている。土の下では筍がそろそろ芽を出しかけているころである。そして、この手間に応えるように来年の春にはみごとな筍に育っている。塚原の島田さんが言っておられた 「採算を考えたら筍なんて作ってられません」

山 本 律

|

|

|

|

|

|

✲杉爺の竹林日記

・・・ 「スギ花粉」

|

2010.10.23 杉谷保憲

|

|

竹林日記「スギ花粉」2010・10・23(土)晴れ

参加者 杉谷、高田、野本、澤、辻井。尾崎、須貝。(以上A竹林)

松本、錦織、世良田、竹内、稲岡。塚崎。(以上稲ワラ)

ワラを求めて法隆寺まで出かけた一行は首尾よく帰ってきたのか?今日は竹林の道の舗装が行なわれたから、トラックを入れることができなくて困ったのではなかろうか?

夜10時、巨人―中日戦が中日の勝利と決まった。

戸外に出てみると月が冴え渡っている。確か十六夜(いざよい)の月だ。この秋は晴天が続くので毎晩、月が美しい。

この夏の暑さは格別であった。こんなときの翌春にはスギ花粉が大量発生するという。かつては花粉症というものは無かった。それなのに現代はこれに悩まされる人が大量に出現している。

スギの密度は紀伊半島、」四国、九州が高い。しかし花粉症の発生は東京が最も高く、都市部に多い。自動車のジーゼルエンジンの排ガスが花粉にくっついて、花粉症を助長するという。

ある種の文明病だ。

この花粉症に竹の粉や竹酢液が効く人がある。すべての患者に効くわけではないから薬としては使えないが、民間療法として根強い。漢方生薬(植物の熱抽出物)が実験動物に有効であることが分ってきたから、期待される時がくるかもしれない。

今日も竹林の竹ベンチに腰を下ろして、枯れ竹に空いた小さな穴を眺めていた。穴の中のベニカミキリムシの仕業が花粉症に有効であれば、どんなに世の中の役に立つことだろう。

竹という植物は不思議な存在である。

杉谷 保憲

======================================================================

【追記】「稲藁引き取り」 稲岡

午前中は城陽で二箇所の田んぼから引き取り、竹林に帰り昼食後、竹林に搬入しました。2トンアルミバンは竹林入り口の納屋の屋根の角を通過できず、1輪車と人海戦術で約50mを運びました。

城陽はイチジクで名前を知っていましたが、ここのイチジク畑もちょうどワラシキをしており、妙に親近感を感じました。

稲藁を搬入後、PM2:30頃に錦織・世良田・塚崎・稲岡で斑鳩町(法隆寺近く)に稲藁の束作りに出発しました。5時過ぎに麻紐が無くなり帰路につきました。渋滞を避けるため、168号線を北上、京都南道路を経てPM7:00過ぎに無事竹林に到着しました。

もう一度藁の回収に行かねばなりませんが、ここへはアルミバンの乗り入れが難しく、課題です。車が混むので、世良田さんは平日の回収を考えているようです。

|

城陽のイチジク畑。

ワラシキが親近感を覚えます。 |

城陽での積み込み作業写真。 |

斑鳩町での束作り作業写真。

|

|

|

|

|

|

|

✲杉爺の竹林日記

・・・ 「竹の戸籍」

|

2010.10.20 杉谷保憲

|

|

竹林日記「竹の戸籍」2010・10・20(水)曇り

参加者 山本、杉谷、高田、松本、野本、窪田、錦織、澤、濱上、

辻井、世良田、小椋。荒木。高橋、稲岡。

竹まつりのあとはきれいに片付けられた。16日の華やかさが消えて、すっかり頭が切り替わった。今日からたけのこ栽培にとりかかる。

ワラがトラックで運び込まれた。かつてはこのワラの束がトラックから路上に置かれ、それを皆で竹林に運び上げた。路上から竹林までは4~10メートルもあるから、坂道を担いであがる厳しい労働であった。しかし路から竹林へ“高田ロード”ができたので、トラックがラクラクと竹林まであがってくる。

このワラはかなりの値段がするので大量には買えない。今年はワラを、城陽市や奈良県法隆寺までもらいに行くという。

昨日は府立大学の先生と学生たちが入山した。竹の二酸化炭素吸収を研究するのに、調査場所を選ぶためである。

放置竹林と整備・管理された竹林とを比較しようという。後者を竹の学校にする意向である。

竹の学校の竹林は全ての竹に発筍の年号が記されている。竹の稈に墨汁で、2004年から2010年までの生年戸籍がついている。2004年は既にタケノコを生まないので伐採しているが、残っている竹はタケノコ生産の盛んな竹である。これほど戸籍がしっかりしている竹林はまずないだろう。

樹木の二酸化炭素吸収については調べはほぼついているが、竹は正確なものはない。枯れ竹は吸収しないから、放置竹林の吸収力は弱い。その反対にタケノコ畑の竹は5年生までが生えているから、吸収力は強いと見てよかろう。

どこに二酸化炭素を蓄えるのか?いろんな説がある。

二酸化炭素はモウソウチクの稈の空洞に蓄えられているとか、いや地下茎に蓄えられているとか、竹は二酸化炭素を余り吸収しないとか・・・。

府立大学の研究に興味津々である。陰ながら応援したい。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

✲杉爺の竹林日記

・・・ 「We shall overcome」

|

2010.10.16 杉谷保憲

|

|

竹林日記「We shall overcome」2010・10・16(土)晴れ

晴れ上がった。竹林コンサートは第4回、竹まつりとしては初めての催しが終った。前晩を天候の心配なしで眠ったのも初めてであった。

私は打ち上げを終えて帰宅し、焼酎を飲んだらそのままうとうとしてしまった。いま心地よい疲れのなかにいる。

市役所の中村さんが、今日の入場者数は400人程度だったという。彼は受付にいて、プログラムを手渡していたから、この数字は確かと思いたい。

竹林コンサートは「祈り」というテーマ。

フィナーレの全員合唱はWe shall overcome

――マーチン ルーサー キングが凶弾に倒されるまでの生涯を貫いた歌である。

私は若い日、この非暴力思想を文豪トルストイに学んだ。その思想は日本の徳富蘆花に影響を与え、インドのガンジーが実践しイギリスからの独立を果し、アメリカではキング牧師が受け継ぎ、黒人解放を成し遂げた。しかし両人ともに暴力的な殺され方をした。

コンサートではみんなで歌った。We shall overcome someday. “いつの日にか この苦しさを克服したい”

いま、中国で 劉 暁波がノーベル賞をうけたが授賞式に出られそうにない。チベットで、新疆ウイグル自治区で数万の人たちがうめいている。私はその人たちのためにこの歌を歌った。

非暴力は安全保障としては頼りない手段である。しかし非暴力を高く掲げる「祈り」は弱々しい行為ではない。ここでは死をとしての強い決意である。

各地からご来場の皆さまは竹林のよさを満喫されたと思う。そのためにメンバーの皆さまは長い期間の準備、お疲れ様。

今年の秋はまだトンボを見ていないが、その姿を追って皆で歌った「赤トンボ」は生物多様性を考える年のコンサートとして有意義だったと思う。

杉谷 保憲

|

第Ⅰ部「竹林セラピー」のオープニング。恒例(高齢?)の彩の会の「銭太鼓」 第Ⅰ部「竹林セラピー」のオープニング。恒例(高齢?)の彩の会の「銭太鼓」 |

向井シズエさんの「ドジョウすくい踊り」 |

武田先生の「健康体操」に合わせて体を動かす観客席の皆さん

|

桂 米紫(旧 都んぼ)さんの落語「秘伝書」 |

「子供の竹細工」というよりジージと孫の竹細工 |

竹工芸クラブの竹篭製作(実演?)と竹行灯の展示

|

第Ⅱ部「第四回竹林コンサート」のオープニング、

西山浄土宗中部青年僧の会の「声明」と宗教音楽研究会との

協奏「シューベルト ミサ曲と般若心経」 |

キング牧師の話で盛り上がるHannaさんと杉谷会長 |

Hannaさんの「We shall overcome」で全員斉唱

|

終了後の募金のお礼の「竹林からの贈り物」 |

「竹の学校」のスタッフと協力団体のスタッフ一同の記念写真 |

|

|

|

|

|

|

✲杉爺の竹林日記

・・・ 「放置竹林の明日」

|

2010.10.15 杉谷保憲

|

|

竹林日記「放置竹林の明日」2010・10・15(金)晴れ

参加者 山本、杉谷、松本、錦織、澤、辻井、小椋、竹内、濱上、網谷。

塚崎、安田、荒木。大西、高橋、稲岡、辻井(ひ)、多田、須貝。

明日は本番である。状況はきりがないほどの細かい作業、準備はその一つ一つを粛々としてこなして行く。

午後3時に最終の確認をし、明日8時集合と約束したが、今日の仕事がまだ終らない人がある。それに明朝早く、竹マーケットの物品が持ち込まれるから、事実上、本番と準備は連続している。

まだ蚊がいる。明日のために蚊とりフマキラーが噴霧される。晴れるのはうれしいが蚊が出るのは困りものだ。

盛んに連絡をいただく。今年は東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、奈良と広範囲の来客となるようだ。

放置竹林が整備されて、そのままであれば再び放置竹林化する。そうならないようにいろんな企画をして竹林の荒廃化を防ぐ必要がある。

竹に経済性が回復するのであれば、こんな努力は不要だが、そうならないのが明らかだから、放置竹林問題の中心にいる私たちはもっと考えなければならない。

その一つに竹林セラピー企画がある。そのなかに子どもの参画を組み込んだ。竹細工であり、竹ふみ道である。

今日、訪ねてきた人の中には、竹林セラピーには大きな可能性があると指摘した人がある。確かに可能性の面からみれば面白いが、これは竹の学校単体ではさほど発展しないだろう。

同じ目的を持つ各地がネットワークで結ばれるとすれば可能性は広がる。

明日は京都府内の竹問題で悩む人たちの来訪も多い。話し合いの中からその可能性を追求できれば、放置竹林問題の明日が開けてくる。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

✲杉爺の竹林日記

・・・ 「あわや企画破綻?」

|

2010.10.13 杉谷保憲

|

|

竹林日記「あわや企画破綻?」2010・10・13(水)晴れ

参加者 山本、杉谷、高田、西村、松本、野本、錦織、澤、辻井、濱上、世良田、小椋、竹内、稲岡、網谷。荒木。

向井、川路、尾崎、池田、稲岡(喜)、辻井(ひ)、多田。

竹林はお客を迎える心細やかな整備がされる。これを見ていると、かつてここが放置され、荒廃していた竹林であったとは想像もつかない。竹林内は舞台、観客席、子どもの竹細工、竹ふみ道、お茶席、竹マーケット、写真展、漢詩展の準備がほぼでき、出演者や出品者を待つ。

しかし「子どもの竹細工」には異変が起きた。指導の先生が病気になったので、果たしてこの企画が実現できるか?この企画は竹林セラピーのなかの一つで、セラピーにはほかにお茶席、落語、90歳のドジョウすくい踊りや竹ふみ道の企画がある。

足は第二の心臓、手先は第二の脳といわれる。だから足や手先を使わなければ老化を早める。また近頃の子どもはナイフが使えないとか、回す、ひねる動作が出来ないといわれる。

そんな現代っ子のために二つの試みである。竹ふみの道を作りはだしで歩いてもらう企画と、指先をつかって工作 ――竹と糸をつかって江戸時代にあったあやつり人形をつくる企画をした。

江戸時代の竹工芸という伝統も大切だが、なによりも指先を使うことの重要性を身につけさせたい。

ところが指導する先生の病気が治らない。先生ご夫妻の間に意見の対立が発生した。先生は出場したい、奥様は辞めさせたいと。

私は最終結論を得ようと今日、81歳の先生のご自宅を訪問した。

先生「痛みが出るのは夕食後、出演は午前中であるから大丈夫。」

奥様「無理やり辞退させた後、そのことが逆にストレスになったら・・・。」

結局、現代の子ども問題に取り組む企画は曲りなりに実現しそうである。

杉谷 保憲

|

いつものミーティング。週末の「竹まつり」が迫って、気合が入ります。

「ウッソ~当日の昼食弁当も自前ですって」 |

竹柵を新しい青竹に交換作業中。

杭を打ってます。 |

舞台のデコレーションは内製です。

例年の鋼管を青竹でカバー、舞台下の

すだれのボロ隠しに加え、今年は両サイド

を竹垣で製作、パワーアップしてます。

|

|

|

|

|

|

✲杉爺の竹林日記

・・・ 「5・4・3・2・1」

|

2010.10.11 杉谷保憲

|

|

竹林日記「5・4・3・2・1」 2010・10・11(月)晴れ

参加者 山本、杉谷、高田、松本、野本、錦織、濱上、辻井、世良田、小椋、稲岡。荒木。尾崎、高橋、辻井(ひ)、多田、須貝。

祝日をおして竹まつりの準備作業。

作業の芸が細かい。竹柵の手すりでさえ、去年のものを新しく青竹に代える。客を迎えるのにそこまで改装するのだ。全体的に作業は遅れているから、指揮官小椋さんの話はどことなくとげとげしい。

作業は賑やかに進む。けれども午前中はまだしも午後には冗談の飛ぶ機会も減り、黙々と。疲れもかなり溜っている。午前中は蚊がいなくてよかったが、15時ごろになるとどこからかにぶい音を立てて飛んで来る。

今年のイヴェントは例年より拡大している。

もとは素朴な企画だった。確か2003年のことだったと思う。

放置竹林を部分的に整備したら、竹の美しさが胸に迫った。

私は「こんな眺めのなかで、琵琶を聴きながら名月を楽しめたらいいだろうね」と高田さんに話したことがきっかけになった。所詮は“月見の宴”をやろうという魂胆であった。

市役所の人たちに提案したところ、彼らはたちまち呼応した。そして京都府も放置竹林の整備が大切であることを啓発するイヴェントになると踏んだ。こうしてたくさんのボランティアグループ、企業から支援があった。月見ではなく地域起こしである。

竹の学校のスタッフは毎年、工夫を重ねてイヴェントを盛り上げる。ついに今年は一部、二部構成に成長してきた。

イヴェントの積み重ねは驚くべきことをもたらした。

近所の人が山野草の小鉢を持ち込んできた。これを入場者に売って、そのカネを皆さんの活動資金にしてくださいという。

このイヴェントはとうとう地域の人を巻き込んできた。有難いと心から感謝したい。

本番まで後5日、5・4・3・2.1である。今週は水・金と作業する。

人事を尽くして天命を待とう。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

✲ $$$竹林日記

$$

・・・ 「竹林コンサート」迄あと2作業日

|

2010.10.10 稲岡利春

|

|

竹林日記 「竹林コンサート」迄あと2作業日」 2010・10・10 (日) 晴れ

参加者 : 野本、稲岡(利)。

昨日は雨で作業が出来なかったせいか、昨夜、野本さんより作業遅れを取り戻すため、作業のお誘い連絡がありました。私も、先週は小学校の孫の運動会で欠席、昨日は2時間程、小椋さんの応援をしたものの、明日は幼稚園の孫の運動会で午前中の作業に参加出来ない後ろめたさがあったので、ふたつ返事で日曜の作業に参加することにしました。

結局、音響機器設置用テーブル製作と、野本さんと中央階段の手すりと下から3段目までの段差の改良が出来ただけです。一人や二人で出来る作業はしれています。けど、団塊の世代には、目的・理念を置いておいても、目標のために熱くなるというか意地があるようです。ただ、うまく言えませんが、竹林コンサートがあるから「竹の学校」は特別なNPOだと思っています。

「竹林コンサート」迄あと2作業日、50(60?)肩や腰痛とお付き合いしながら頑張ります。

フジタの高橋さんが中国から釈放されて、本当に良かったと思います。

戦後の戦わず世界中の国と仲良くすると言う平和教育を受けた私でも、不快感というより敵意を持つような、今回の漁船衝突後の中国のやり方は得策ではないでしょう。中国こそ、今回はいかに理不尽な行動であったかを思い知ることになるでしょう。

稲岡利春

|

音響資材の設置用テーブルと中央階段の改良部分です。 |

中央階段の付近に生えたカラカサダケ。

これから傘が広がり右写真のようになります。 |

向いの放置竹林のカラカサダケです。

例年より1ヶ月位遅いようですが。

|

|

|

|

|

|

✲ $$$竹林日記

$$

・・・ 「雨の中の観客席づくり」

|

2010.10. 9 山 本 律

|

|

竹林日記 「雨の中の観客席づくり」 2010・10・09 (土) 雨

参加者 : 小椋、稲岡(利)。安田。

この間の6日の水曜日、小椋さんが「こんどの土曜日は雨やで」と言った。

「なんでわかんね」

「天気予報がそうなってる」

今朝起きてみると、彼が言ったとおり雨が降っている。きょう(9日・土)は杉谷さんが竹林を休む日である。それに、昨日ステージができたという。

作業日があと3日だけという今日は、いくら雨でも誰か出ているかもしれない。しかも今日の竹林日記の執筆担当が私ときている。そう思うと気がかりで10時過ぎに竹林に行った。果して作業をしている人影が見えた。小椋さん、稲岡さん、安田さんだった。雨の中を3人は合羽を着て、2階席の手すりづくりをしていた。

雨のせいか、バスのダイヤが乱れている。光風台のバス停で、いつまでたっても来ないバスを待ちながら同じくバスを待っているご婦人に声をかけた。

「今日はバスが遅れてますよ」

それがきっかけでそのご婦人と喋っているうちに

「今度のお宅の催しに、わたしも鉢植えの草を出そうと思って、いま家に用意してますの」

という話になった。光風台にお住まいだが、我々の催しにこんな形で協力してくださる方がおられると知って有難かった。

「枯れたらいけないので、当日の朝わたしの家に取りに来てくださいと、お名前を忘れたけど男の方に言ってあります。十もあるかないかですけど」と言っておられた。山野草の鉢植だという。

山 本 律

|

音響資材の設置予定場所。

ここにテーブルを作ります。 |

昨日、業者に設置頂いたステージ。

階段の位置が車椅子通路を塞いでおり変更が必要です。 |

設置中の2階席の落下防止用の手すり。

まだまだコンサートの準備作業が続きます。 |

|

|

|

|

|

✲ $$$竹林日記

$$

・・・ 「秋―木犀の香り」

|

2010.10. 6 山 本 律

|

|

|

竹林日記 「秋―木犀の香り」 2010・09・06(水) 晴

参加者 : 4日 野本、世良田、小椋

6日 山本、杉谷、西村、松本、野本、窪田、錦織、辻井、世良田、小椋、竹内、荒木、濱上。

川路、尾崎、池田、高橋。 安田。 ゲスト 木下。

16日の『竹まつり』まで、あと残すところ3作業日。一番はらはらしているのは杉谷さんだろう。…といってはほかの皆さんにわるい。参加者の多くは午後3時まで、昼食もそこそこに作業に精を出している。

しかし3時までの作業は、さすがにこたえる。2時には陽射しが夕方めいてきて、竹林に秋の侘しさが漂う。

集会広場の屋根葺き作業の真っ最中。太い竹稈を何本も立てて周りを小石でつき固める。屋根は半分に割った竹を、上下互い違いに葺き並べる。そのためには節の部分の隔壁を一つ一つ取り除く必要がある。手間と根気のいる作業である。

その傍ら上の段の竹林では筍を産まなくなった竹を切り倒している。建築資材と観覧席のベンチ用である。昨年よりベンチの数が増えた。現在で1階席が31、二階席が6つ出来上っている。

小椋さんのいわく 「2階席は景色がええから、このまま残して休憩所にしたらどうやろ」これだけの手間と労力をかけて、竹まつりが終ったら取り除いてしまうのはもったいない、というのである。同じことを竹工芸グループの澤さんも言う。「これは非売品にする。手離すに忍びない」

夜、自治会の会合で道を歩いていると木犀の香りが漂っていた。木犀の香りほど秋を思わせるものはないと私は思う。風のない夜、どこからともなく木犀の香りが流れてくると、秋だ、と思う。

4日(月) 朝7時過ぎ小雨がぱらついていた。今日は竹林は休みだと思ったが、出てこられた人がいる。

野本、世良田、小椋の3氏である。

山 本 律

|

|

|

|

|

|

✲杉爺の竹林日記

・・・ 「地域力文化祭」 (工事中)

|

2010.10. 3 杉谷保憲

|

|

|

竹林日記「地域力文化祭」2010・10・03(日)雨

工事中・・・杉谷さんの「日記」が届き次第、更新します。

今回は「みやこメッセ」での「地域力文化祭」の写真速報です。(稲岡)

|

我が「竹の学校」の展示コーナーです。

プレゼン順を待つ杉谷理事長。 プレゼン順を待つ杉谷理事長。

後方にいつもの顔が・・・。解ります? |

展示コーナーのお客様です。

「これなんぼ?」「非売品です」「?」。

プレゼン中の杉谷理事長。

春のタケノコと秋の竹まつりを紹介、行灯を持たれてたのは多分、即興、さすがです。 |

澤(先生)さんがお孫様にせがまれて造られたテラノザウルスの行灯。スゴイ。

おまけです。当日の伝統産業ふれあい館の「舞妓舞台の観覧無料」の看板につられてフラフラと・・・き、綺麗~。 |

|

|

|

|

|

|

✲杉爺の竹林日記

・・・ 「ストレス」

|

2010.10. 2 杉谷保憲

|

|

|

竹林日記「ストレス」2010・10・02(土)晴れ

参加者 山本、杉谷、松本、野本、窪田、錦織、澤、濱上、辻井、世良田、

小椋、竹内。向井、川路、尾崎、大西、高橋、辻井(ひ)、須貝。安田。

西山短大4名。

蒼い空。暑さが帰ってきて、今日は蚊が多い。各所で「竹まつり」の準備が大車輪。

観客席づくりは西山短大の学生を加えて着々と進む。膨大な数の竹の切り屑がでる。それの焼却担当の山本さんは作業にノビたのか、煙草をくゆらす時間が長くなった。

ロッカー村には太い竹が4本立てられ、柱となった。もう10本も並べばギリシャ神殿の列柱を思わせる。竹は建材としても美しい。

チラシの一斉配布。女性陣が近隣のポストに投げ込む。

作業は午後も続く。

野点の関係者がお茶席の場所を下検分に来た。会員の熱心な作業風景をみて、こんなボランティアがあるのかと感心していた。

高橋さんが“竹林からの贈り物”をつくっている。一輪の観葉植物だ。竹林内に生えているものを集めている。私は名前が分らないが、彼女はすらすらと言う。

「シダ類、ヒイラギ、ツワブキ,もみじ、ナンテン、ミズヒキソウ、マンリョウ、スミレ・・・。辻井さんが持ってきたシダもありますが、小鳥が運んできたものもあるでしょう。」

澤さんが竹工芸の部員の作品、20点ばかりを車に積んだ。明日の岡崎の都メッセの展覧会場に持ち込むのである。それを下見させてもらう。

竹内さんや稲岡さんの作品には目を見張った。彼らはついこの間から習い始めたところだのに!

昨夜は晩くまでコンサートのリハーサル(般若心経とシューベルトの協奏)をやった。明日の都メッセでは14時~小生がスピーチ「竹の学校について」をやる。

いささかストレスが溜った。しかし90歳の向井さんがすたすたと歩いて帰っていく姿を見て、むしろストレスを楽しまなければと思った。

(向井さんについては10月13日京都新聞洛西版用の予定記事を添付する。)

杉谷 保憲

|

| ======================================================================

竹の里から 「90歳の竹林セラピー」

今年は所在不明の高齢者や白骨の年金受領者が発見されて世間を驚かせたが、

竹の学校では正真正銘のおめでたい長寿者を迎えた。

猛暑の続く8月の朝のこと、女性会員がおばあさんを連れてきた。聞けば、この向井シズエさんは茨木市の住人で、年齢は90歳であるという。電車で長岡天神駅に着いて、そして竹の学校(長法稲荷の隣接竹林)まで25分で歩いて来たとのこと。1キロ半のやや昇り勾配の道程の所要時間は青年とさほど変わらない。

彼女は大阪に住んでいたとき、ドジョウすくい踊りに魅せられた。そして島根県安来市の道場を見て、7年かかって準師範の免状を得た。正統ドジョウすくいは3分の踊りだが、私は無制限に踊っているので、“向井流ドジョウすくい”ですと笑った。

竹林に到着した向井さんは汗をぬぐって少し休んだが、「竹林は爽やかですねえ」と言うや否や、ナタを持って竹の枝を払ったり、竹工芸を習い始める。高齢者とは思えない好奇心の持ち主だ。

竹の学校では竹林セラピーの催しを計画している。これは健康体操をしたり、笑ったり、散歩したりして、心と体をリラックスさせるもので、「貴女のドジョウすくいを舞台で見せてください」と頼むと、「喜んで!」と二つ返事である。

人類は誕生してから700万年の歴史を辿ってきた。そのほとんどが森の中で暮らしてきた。しかしこの数百年、進化に伴なって文明生活を続けてみると、ストレスに傷つき、免疫力が衰え、生活習慣病が増えてきた。そこで経験的に“森林浴”をしてみると血糖値や血圧を下げる効果があることが分り、その後、医学的な研究が重ねられ、森林セラピーとなって発達してきた。

森林セラピーはヨーロッパで盛んになり、日本ではいま30箇所ほどの基地が出来た。京都府内には基地がなく近畿では高野山が指定されている。運動療法、小鳥のさえずりやせせらぎを聞く心理療法や音楽療法も効果的だ。

京都西山の自然は竹林である。竹には抗菌性があり、かつては竹の皮でオムスビを包んでいた。竹林の土壌は湿り気が少なく清潔で気持ちいい。竹は真っ直ぐなので、その風景のなかを散策していると、なんとなく心が真っ直ぐになる。

しかし竹林セラピーというものはまだない。あるとするならば、釈迦が悟りを開いた後、初めて造った寺院―竹林のなかの竹林精舎でヨーガをしていたことがそう言えるかもしれない。(有名な祇園精舎は4番目の寺院である)

西山で森林セラピーの方法を応用できないかと模索している。10月16日11時から、竹林の中で竹踏みロードを歩いたり、落語を聞いて心と体を解き放つことを試みる。そのなかに向井シズエさんがいる。ドジョウすくいは自然環境のなかの労働をユーモラスに表現している。長寿者のお手本、90歳の踊りに観客からの笑いが起れば、それはそのままセラピー(癒し、療法)のひとつだ。そこに西山を活用する新しい展開が期待できると思う。たくさんのご参加をえて、みんなで竹林セラピーを創ってみたい。(この日は竹林コンサートや竹マーケットが開かれる)

======================================================================

|

製作中の観客席を舞台(未)から見る。

製作中の観客席を2階席(未)から見る。 |

3つの倉庫を移設完了。

ギリシャ神殿の列柱?なるほど。

製作中の竹垣と車椅子進入路。 |

“竹林からの贈り物”です。

竹林の入り口の花壇も整備。 |

|

|

|

|

|

|

✲杉爺の竹林日記

・・・ 「芸術の秋」

|

2010. 9. 29 杉谷保憲

|

|

|

竹林日記「芸術の秋」2010・09・29(水)晴れ

参加者 山本、杉谷、高田、西村、松本、野本、濱上、辻井、世良田、小椋、竹内。尾崎、高橋、多田(夫妻)。安田、荒木。

「竹まつり」(10月16日)の姿がぼんやりと見えてきた。

竹林内ロッカーの3番目が移転完了し、竹林敷地の中段にロッカー3個と竹濤庵と機材倉庫が一列に並んだ。配置が美しい。

舞台はまだないが、観客席の一階部分が工事の最中で、特別会員安田さん、荒木さんが倦まずたゆまず進めている。

高田さんの道路作りは相変わらずの着実さ。

竹の写真展が混迷。写真に直射日光が当たると写真そのものが痛むので、日当たりの少ない場所を選ぶのに難儀をした。稲荷社側と相談の結果、石段下に決めた。右往左往した割にはいい場所である。

展示写真の質の良さは飛びっきりだ。公開すれば高評価を得るだろう。

ハード面の準備は60%程度、来週から、月・水・土の週3日(午後も)作業の指示が出た。

ソフト面の準備は心配である。

青年僧の会と宗教音楽研究会の合同練習が10月1日18時~また行なわれる。今回の竹林コンサートの呼び物である。恐ろしく熱が入っている。

しかしそのほかのもの ――竹マーケットや子どもの竹細工がハッキリしない。

昼食提供業者についても連絡がない ――には心配が消えない。

そこがスムーズに運べば、「竹まつり」は吉と占えるだろうけれども。連絡してこない会員は是非作業に参加してほしい。

10月3日(日)はみやこメッセの「地域力文化祭」である。府内33団体が出展する大がかりな催しで、たくさんの客が入場する。

竹の学校は竹工芸クラブが作品を発表する。

芸術の秋はてんやわんやの忙しさである。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

✲ $$$竹林日記

$$

・・・ 「久しぶりの汗をかかない竹林作業」

|

2010. 9. 25 山 本 律

|

|

|

竹林日記 「久しぶりの汗をかかない竹林作業」 2010・09・25 (土) 晴

参加者 : 山本、杉谷、高田、野本、窪田、錦織、澤、辻井、世良田、小椋、竹内、稲岡、濱上、荒木、

尾崎、稲岡(喜)、辻井(ひ)。安田。

西山短大4名。

昨日あたりから一挙に長袖でないと肌寒いほどの気候になった。おかげできょうはタオルで汗を拭わずに 作業ができた。流れる汗を拭きながらの作業は、やはりしんどい。水分を補給するぐらいではおさまらないしんどさである。

久しぶりに窪田さんが竹林に姿を見せた。以前よりほっそりした顔になっている。4kgやせたという。しかし見たところは元気そうである。

今日は二つ目の倉庫を移転した。最小限の隔壁は取り外したが、ほぼ原型を保ったまま、文字どおりの「牽き屋」である。下に竹のコロを敷いて、8,9人で崖に近い急斜面を押し上げたりロープで引き上げたり、これが先日までの猛暑の中でならどうだったかと思う。

その一方で、小椋さんと安田さんと西山短大の男子学生4人が竹林コンサートの観客席づくりをしている。学生たちは鋸の使い方は知っているが実際には使えない、ハンマーの使い方も、一から教えねばならない、習うより慣れろやなあ、という話だった。安田さんは一人黙々とベンチを荒縄で括っている。

ご婦人方が入れ替り立ち替り、山のように草を入れたバケツを焼却場に運んでくる。

「こんな草どこに生えてるの」と聞くと、入口の花壇だという。帰り際に花壇の横を通ると、見違えるばかりのきれいな花壇に生れ変っていた。いかにも女性らしい作業である。

話が変るが、老人が寝たきりになる原因のほぼ80%が、転倒による骨折だという。そして転倒の原因は平衡を保つ機能の衰えと体を支える筋力の衰えだという。平衡機能の衰えと筋力の衰えは、こればかりは避けようのない老化現象である。皆さん転ばないように気をつけましょう。

そういう私自身、椅子から立った拍子に机につまづいて転んで肋骨にひびが入ったみたいな感じがする。肋骨だからよかったが、これが脚ならどうなっていたかわからない。以後気をつけます。

山 本 律

|

2つ目の大型倉庫を移動中。

お、お、重~い。 |

2つの倉庫を移設完了。お疲れ様。

重かった~。

整地組もお疲れ様。

水平度もバッチリ。 |

ベンチ造りの強力(協力?)助っ人、 西山短大の男子学生4人。

また、お願いします。 |

ベンチ造りの風景。

すごいペースです! |

魚釣りではありません。

古竹伐採のため、お隣の長法

稲荷のお社の方に倒れないよう、竹の上の方にロープをかけてます。 |

いつものミーティング風景。

竹林コンサートの役割担当案の伝達。

竹工芸組さん、聞いてくださ~い。 |

|