|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「もういくつ寝ると・・・」

|

2007.12. 22 杉谷保憲

|

|

|

竹林日記「もういくつ寝ると・・・」2007・12・22(土)曇り小雨

参加者 山本、塚崎、杉谷、高田、熊谷、錦織、荒木、小椋、稲岡。

天気予報が午前は曇りとしたので8名が集って作業した。全員上段の土入れにかかった。

今日から身障者一名が管理人に伴なわれてきた。知的障害をもっている33歳の青年である。一輪車で土運びをすると、周囲の人たちよりうまいし、力強い。上段の土入れは手早く終った。彼もうれしそうな表情を見せる。身障者もともに働けるという新しい地平が開ける思いがした。

|

|

|

|

|

|

|

|

荒木さんがマスクをして見学。

今年最後の作業日。小雨が降り出したので11時終了。

もういくつ寝るとお正月・・・。6,70年前はこの歌に実感があった。一月と正月とは同じことなのに、語感は違う。“お正月”にはお年玉、羽根突き、神社参拝や凧揚げ・・・楽しげな、希望に満ちてあらたまった雰囲気がある。

今はどうだろう?クリスマスを楽しんでいるから、お正月に昔ほどの大きな期待はないと思う。今の子どもは冬休みをどう利用しようかと悩んだりしているのではなかろうか。

この正月について、「正月は冥土の旅の一里塚」と聞かされると、青年時代にはなるほどその通りに時間が経過するなあと思った。近頃の私は、この一里塚は後ひとつあるだろうか、後ふたつあるのだろうかと思ってしまう。

薬や栄養剤を飲み、散歩などで体の衰えを防ぎ、食べ物の安全を考え、タバコをやめ酒を控え、健康維持を図りながらそして冥土に行くのだろう。冥土に行くために健康維持に努めているようなものだ。文明の皮肉なのだろうか、それとも文明のまっとうな発展なのだろうか。

今年もいろんなことをした。今日は小雨になったが、今年は作業が雨で流れた日がほとんどなかった。それでも忙しく働いたのは仕事が多かったからである。

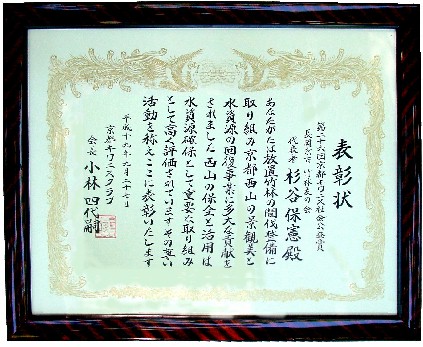

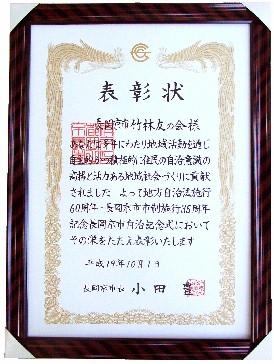

竹林内に板を敷いた。花壇に花が咲いた。表彰を二つ受けた。このうちの一つは副賞があった。これが当会の財政に寄与した。

竹林コンサートは大きかったと思う。これによって竹林友の会が近隣になじまれたし、内外に認知される結果をもたらした。

来年も企画は目白押しである。1月は土入れの続行、身障者との共同作業、シイタケの原木栽培・・・。

冥土のことはしばらく考えずに、子どものときのように夢を抱いてお正月を迎えよう。皆様 いいお年をお迎えになりますように。そして1月9日に初出でお目にかかりましょう。

杉谷 保憲 |

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「キノコと竹林(2)」

|

2007.12. 19 杉谷保憲

|

|

|

竹林日記「キノコと竹林(2)」2007・12・19(水)曇り

参加者 山本、杉谷、早川、西村、窪田、錦織。稲岡(喜)。

紅い山道だった。長法稲荷の参道が紅葉の落ち葉で染められていた。

作業は今日も土入れ。竹林にワラが敷かれ、その上に薄く土を盛るのだが、我われの竹林では土の上にワラがところどころ顔をのぞかせている。タケノコ農家は土がワラをきれいにカバーしている。

今日の日記は、書きたいことが果たしてうまく伝わるように書けるのだろうか、自信が無い。頭の中にあることはキヌガサタケである。

まず、四手井淑子著『キノコ物語』から竹林に発生するキノコの話を続けよう。竹林のキノコを調査した唯一の論文とされるので私はこれに注目した。キノコ知識がゼロの私には、分類(科、目など)も学名(ラテン語を知らなければ理解できない)も縁遠い。そのせいもあって読んでいるうちに次々と質問が浮かぶ。

「ある日、見たこともない大キノコが藪の単調を破った。丈70センチ、傘径30センチほどのカラカサタケだ。

(中略)タケノコのために入れられた肥料や大量の腐葉が原因かと思えた。」

<質問1>

これほど巨大なキノコではないが、我われの竹林でもしばしば大きなキノコに出会う。大きくなるのには肥料が関係するのだろうか?キノコは植物ではなく、菌類である。菌にも肥料は成長効果があるのだろうか?

四手井さんの「タケ林のキノコ調査報告」によるとモウソウ竹林は東山区山科醍醐上之町で、1963年〜1973年、観察頻度はキノコ発生期間中には週一回、最盛期以外には一ヶ月に一回程度とある。

「モウソウ竹林には、南方に多いという子のう菌類、腹菌類がかなりでる。キノコの女王と言われる美しいキヌガサタケもモウソウ竹林によく出るが、これらのキノコの故郷を示すものかもしれない、と言われている。」

キヌガサタケについて触れられているのはここだけである。文意からみて彼女はキヌガサタケをこの時点までには実見していないと思われる。

<キノコ発生期間>がいつを指すのかよく分からないが、6月と仮定しても週1回の観察では、わずか3〜4時間の命のキヌガサタケにお目にかかることは難しい。登山・ハイキングの人たちは偶然に見つけたというし、私たちは週2回の午前の竹林作業だから見るチャンスにありつくのである。

<質問2>

ほかの書物を参照してもキヌガサタケはモウソウ竹林にでるとある。森林と竹林とはキノコ菌にとってどんな

違いがあるのだろう?またマタケなどの竹林とモウソウ竹林とにはどんな違いがあるのだろう?

四手井さんの著書を読んで上記のことを知りたいと思った。ところが意外にも早くこれを知る手がかりを得た。

2007・12・15(土)『天王山周辺・西山シンポジウム』(大山崎町立中央公民館)の基調講演「竹林と森林の仕組み」徳地直子(京都大学フィールド科学教育研究センター 准教授)である。

このシンポのチラシは竹林作業時に会員諸氏に配布したからみなさんご存知の筈である。

私は作業後に大山崎に出かけた。結局シンポジウムに参加した友の会会員は小椋さんと私だけであった。とても興味深い内容であった。

その講演の一部を紹介しよう。最新研究として、森林が竹林に変わっていく過程で土壌の変化が起こる様子が話された。初めて聞く内容であった。

竹林土壌つまりタケは硝酸態窒素を多く利用するという。竹林は窒素の循環が森林よりよいと解釈する。そして竹林は2次林(植林地)より単純な微生物相であり、菌は2次林より少ないという。

これを聞いていて、日頃の作業で感じていることにかなり思い当たるところがあった。以下、講演者徳地先生にお聞きしたい。(四手井さんには後ほどに)

徳地先生に質問1・森林の土壌とくらべて竹林の土壌はさらさらしている。竹林にはミミズや昆虫など土壌生物が森林や畑とくらべて少ない。これが私の実感である。内村悦三先生(タケの専門家)の説とは異なるが、少なくとも整備されたタケノコ竹林には鳥もほとんど来ない。

土壌生物は竹林のなかを循環する硝酸態窒素環境では住みづらく、

アンモニア態窒素環境が住みやすいと解釈してもよいのだろうか?

徳質2・『土とはなんだろう?』(久馬一剛著)を読んだ。すると竹林における窒素循環と水稲田におけ窒素循環とよく似ている。

キヌガサタケ菌が生きるのはこの硝酸態窒素が関係するのか?

今日、竹林作業でワラの上に土入れをしていて気がついた。

タケもワラもイネ科であり、 共にキヌガサタケの発生に好環境をつくっているのだろうか?

とすれとタケノコ畑としての竹林にはキヌガサタケは出やすく、ワラを敷かないマタケ、ハチクの竹林にはキヌガサタケは出にくいと言えるのだろうか?

土壌学も微生物学も難しいので分からない。しかしこの研究発表によって私は多くの興味を触発された。ここではキヌガサタケに限ることにするが、タケの侵食問題についても土壌との関連を考えさせられた。

<質問3>(四手井さんへ)

さて元に戻って、質問1と続く内容であるが、この質問にはどなたかお答えいただければ幸いである。

現在、我われはキヌガサタケがいつ、どこに、出現するか予想できない。四手井論文で“散発的”という表現が使われているがその通りである。

私たちの竹林ではこの3年間、でる場所は少しずつ(10メートルぐらい)違う。

(タケの伐採時にどの程度伐採してよいのか?あまりたくさん伐ると太陽光が入りすぎて、キヌガサタケの発生条件を悪くするのではないかと間伐がためらわれる。)

菌が胞子となって飛び、発生場所が移動するのであろう。飛ぶ範囲はどのぐらいなのか?

私はキヌガサタケの人口栽培に関心をもっている。

キヌガサタケの生育条件(栄養、水分、温度)については 『キノコ栽培全科』に詳しいが、栽培は安定的ではないとある。人工栽培について指導を受けたいが、近畿地方に誰かおられないだろうか?

ここまで読んでいただき感謝!

自分で分からない内容を他人に意味をくみ取ってもらうのは難しい。

困りました・・・。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「合馬のタケノコ」

|

2007.12. 15 杉谷保憲

|

|

|

竹林日記「合馬のタケノコ」2007・12・15(土)晴れたり曇ったり

参加者 山本、塚崎、杉谷、高田、早川、熊谷、野本、窪田、錦織、荒木、

小椋、稲岡、吉田。尾崎、池田。

今日は久しぶりに陣容が整った。土入れ面積が目に見えるように広がって、竹林の半分を少し超したのだろうか。窪田さんと小椋さんは車椅子が使えるように板を購入し運び込んできた。

紀伊さん、松井さんから新聞記事がメールで来た。以下のものである。

「合馬のタケノコ」初出荷(読売新聞福岡版12月11日)

北九州市小倉南区合馬地区の特産「合馬のタケノコ」の早掘りが始まり、10日関西に向けて初出荷された。今年は豊作で、昨年に比べて約2週間も早い出荷という。

早掘りは、土の中に埋もれた長さ約10〜20センチのタケノコを、掘り当てて収穫する。軟らかくて苦みが少ないのが特徴で、約300ヘクタールの竹林で約110農家が生産している。この日は合馬たけのこ出荷組合(49農家)の農家が、北九東部農協から約200キロを持ち込んだ。同農協によると、夏の小雨の影響でやや小ぶりだが質はよく、1キロ当たり昨年より600円ほど高価の平均300円前後と期待しているという。

早掘りタケノコの出荷は来年5月まで続く。

この記事はいろんなことを教えてくれる。

まず、私が長岡京市役所で聞かされていたことは次のようなことだった。

すなわち京都式軟化栽培法(乙訓を中心に行われている京タケノコの栽培技術)は九州地方から学習にきてこのノウハウを持ち帰るのだが、どこでも高齢化は同じで、重労働を必要とするこの栽培法は九州では根付かなかった、と。

しかしこの記事は、少なくともタケノコ採取技術(地中タケノコの堀りだし)についは当地と同様であることを語っている。とすれば京都式軟化栽培法の技術移転は小倉で成功していると思える。

流通が発達した今日、季節的に早い九州でこれほど早期に収穫されると、生鮮野菜としてのタケノコ販売は東京ではもちろん関西でも太刀打ちできない。まして鹿児島、宮崎でこのような栽培をされたら気候条件からみて競争にならないだろう。

私たちは放置竹林の整備が第一目標であるから、直接の問題ではないがそれでも気になる。タケノコ販売に携わる人はこれを等閑視してはならない。

自動車産業がアメリカから日本に移ったことなど生産・製造の移転はたくさんの例がある。それと同じ現象である。

しにせの土地は伝統の上にアグラをかくことなく新機軸を求めなければなるまい。当地のタケノコに新しい魅力を見つけるには食品加工・料理法とか竹材利用に活路はないのか。この面であれば都市近郊が有利である。関係者の奮起をうながしたい。

忘年会つづきで酒疲れ。日記を早朝に発信する次第である。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「景観法」

|

2007.12. 12 杉谷保憲

|

|

|

竹林日記「景観法」2007・12・12(水)曇り

参加者 山本、塚崎、杉谷、高田、西村、窪田、錦織、小椋。

気温はかなり高い。土入れの一輪車を押していると汗をかく。みんなコートを脱いで、涼しげな姿で作業をしている。私はこのところ忘年会つづきなので、体内のアルコール排出のためにかえって気分がいい。人一倍タオルを使う。

竹林が広いせいか、働く人のエネルギーが乏しくなっているのか、土入れの面積はなかなか広がらない。尺取虫の進み方である。一輪車一杯の土で、やっと一尺(30センチ)四方が盛り土できる。4反歩の竹林にはいったい一輪車にして何万杯の土が必要なのか?

今日は風が無い。鳥も来ない。

「パトカーか消防車のサイレンが遠くにでもないと、竹林は無音の世界になるね。」塚崎さんがつぶやいている。

確かに塚崎さんの言葉には意味がある。竹林では少しでも風があれば葉擦れの音がある。また竹は20メートル上で互いにぶッつかりあって“竹の音”が鳴る。それは不気味なものである。

風はWINDであるが、風景、風光明媚、風変わり、風紀、風致地区、風流、風韻、風雅とかの風はWINDではない。自然、慣わし、趣きといった意味である。

景観法という法律ができている。これによって高層ビルの建築や看板の大きさや色が規制できるようになった。京都市内の伝統的な地区の建築物は厳しい規制となり、話題を呼んでいる。

この景観法では目に映る景色ばかりが問題視されてはいないだろうか?耳に聞こえる音のことは意識されていないように思う。ノイズの発生源の規制も必要なことだろう。音は人の心に大きな影響がある。

“竹に風”は古来たくさんの芸術作品を生んできた。あと一ヶ月もすると竹に雪という絶景が現れる。楽しみだ。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「キノコと竹林(1)」

|

2007.12. 8 杉谷保憲

|

|

|

竹林日記「キノコと竹林(1)」2007・12・08(土)曇り

参加者 山本、杉谷、高田、早川、野本、窪田、錦織、荒木、小椋、稲岡。

竹で打楽器を作りたい学生5人、南京玉簾を作りたい女性3人が入山して、おもいおもいの竹を持ち帰っていった。竹林に久しぶりに現れた荒木さんが差し入れにもらった日本酒を、冷やのまま賞味している。

自転車族はいいなあ。しかし自転車の飲酒運転で罰金をはらった人がいるそうだ。 |

|

|

|

|

昨日、「NPO法人てくてく」の富島さんから、知的障害の20歳台30歳台の青年に竹林作業をさせてもらえないかという申し入れがあった。具体的には当方の担当者(塚崎、窪田、小椋)と話し合うことになった。

12月22日(土)に竹林で協議の予定。

<今日の決定事項>

来春からの入山料は500円とする。ただし小・中学生は300円、幼時・身障者は無料。

遊歩道づくり第二期分助成金10万円のOKが来た。助成金は後払いなので、とりあえず立て替えなければならない。現役の稲岡さんが一時立替のお役目を担うことになった。ボーナスの使い方にも影響するだろう。奥様よろしくお願いします。

助成金はありがたいがボランティアグループは普通お金をもっていないと思う。一時立替といっても、事業完了までにかなり時間がかかる。それを埋めるうまい制度ができればいいのだが。

追肥、スコップの補充についての予算措置はしばらく様子を見る。

さて本日のエッセイ。

この竹林にはキヌガサタケがでる。これはキノコの女王と呼ばれるほど美しい。一昨年は乙女の丘に、去年はユンボ道の頂点付近と隣の放置竹林にでた。

竹林を観察していると、キヌガサタケは少ないが、ほかにもいろいろなキノコがでる。

長岡京市図書館で『キノコ物語』四手井淑子著を見つけた。

この本によると、竹林のキノコについての研究はこれまでなかったので、京都大学農学部浜田稔教授と夫である京都大学農学部四手井綱英教授(二人とも故人)にすすめられて書いたとある。主婦のキノコ調査10年の報告である。

この著者名にはなじみがある。私は若い頃、住宅建築の番組を担当したことがあった。住まいの不都合な点を点検・相談にのりますとTV告知したら、四手井さんからハガキが来た。建築家を伴なって私は四手井家を訪問したことがある。そこの主婦がこの本の著者である。聡明な人という印象であった。

ご主人の四手井綱英さんは森林学の有名な学者であった。里山という言葉を発明されたとしても知られていた。森と人里との間に、普通は雑木林が多い地帯がある。これを里山と名づけたのである。

里山はかつては雑木をとってタキギ燃料として使ったり、落ち葉を集めて肥料として使っていた。<お爺さんは山にシバ刈りに・・・>というわけである。

しかし今日は、燃料はガス・電気・石油にとってかわられ、肥料は金肥でまかなう。その結果、里山は人手が入らず、放置森林・放置竹林と化し、たくさんの問題をつくりだしている。

里山という日本語について、近頃の若手学者から江戸時代からあった言葉で四手井さんの造語ではないと証明されたが、里山の問題はいよいよ深刻になり、私たちの竹林作業もその解決策のひとつである。

キノコについての研究は相当厚みがある。しかし竹林とキノコについての研究は薄いという。

私は京都新聞のコラムで、森林と竹林をくらべると竹林は少数派であり、竹の研究が少ないと指摘した。(竹林友の会のホームページを開くと、広報資料のなかに、竹想譜「キヌガサタケ」「竹は少数派だけれども」に所載)

キノコの分野についても同じことが言えるようである。

キノコは森林の中と竹林の中とではどういう違いがあるのだろうか?

今後『キノコ物語』、

雑誌『きのこ』や不定期の勉強会での情報を参考にして報告したい。

ただし連続ではなく、 とびとびになるかもしれないが。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「朝潮」

|

2007.12. 5 杉谷保憲

|

|

|

竹林日記「朝潮」2007・12・05(水)晴れ

参加者 山本、杉谷、高田、早川、西村、熊谷。稲岡。

晴れているが空気が冷たい。 焚き火が恋しいので焼却作業をすることにした。 そしていつものように土入れ作業。

経営難である。まだもう一度ユンボに来てもらわなければならない。

そんな折なので、来年は入山料現行300円を500円にしたらどうだろうと提案した。みんなの意見は、上段竹林がタケノコ畑として完全に出来上がるだろうからそれもいいが、ただし遊歩道の整備やホリ鍬の数を整えていこうということでまとまった。(次回に正式議題とする予定)

休憩時には、土入れ終了は来年1月末(窪田説)になるだろうとの見方が多かった。それにしてもとみんなが口々に言った。

去年は力持ちが3人いた。Yさん、Nさん、Aさん。いずれも一輪車に土をてんこもりにして運搬していた人たちである。今年はあのパワーが無いなあ・・・。

苦笑いしながら腰を伸ばして立ち上がり、一輪車に向かった。

農民作家 山下惣一『農業に勝ち負けはいらない』にこんなくだりがある。

昔、奄美の出身で「朝潮」という横綱がいた。この人とテレビで対談したことがある。

島へ帰るたびに毎日釣りに出かける。その横綱に村人が問う。「あなたはどんな高級な刺身でも食える身分なのに、どうして毎日釣りに行くのか?」

横綱は答えていわく「刺身は引かん。」

引かん・・・釣り糸の感触である。これは魚釣りの醍醐味を語り、いくら美味しくてもただ食べるだけでは面白味に欠けるという話であろう。

これを読んだとき、とっさにこの地方のタケノコ掘りを思った。

地中のタケノコを掘り鍬でうまく当てて、工夫を重ねて掘りあげる・・・。

タケノコだけなら店で買っても味はそう変わらない。けれども自分で掘りあげたタケノコを食べるところに「竹林友の会」方式の醍醐味があるのだ。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「忘年会」

|

2007.12. 1 杉谷保憲

|

|

|

竹林日記「忘年会」2007・12・01(土)晴れ

参加者 山本、塚崎、杉谷、早川、熊谷、窪田、錦織、小椋、稲岡、島田。

川路、尾崎、高橋、原。

よく晴れている。今年の秋は暖かい日がつづく。長法稲荷の紅葉がようやく色づいた。

竹林ではここ数回は同じ作業だ。しかし焼却は中断して、伐採竹置き場の整理と土入れが進んでいる。

今日は二つのことを決めた。ひとつは車椅子用板の購入・設置(担当=塚崎、窪田、小椋)とNPO定款検討(担当=山本、杉谷、稲岡、島田、岸)。

いま忘年会を20時に終えて帰宅したところ。パソコンに向かうが、体も頭もほてってしまい、ここまできて、先に行けない。

師走の第一日をざっと振り返ってみる。忘年会では次のことをしゃべった。

<今年できたこと、やったこと>

竹林上段の整備完了。下段でのタケノコの収穫。タケノコ掘りツアーが数組。

遊歩道を三分の一(第一期)設置。竹林コンサート。

<来年にやること>

竹林上段からタケノコの本格的収穫。タケノコ掘りツアーの充実。NPO化。シイタケの原木栽培。竹林救援隊。ガラシャ祭りに参加。遊歩道第二期。環境学習教材作り。身障者用(車椅子)通路の設置。第二回竹林コンサート。

(竹炭づくり、ペレットづくりの件はワイワイガヤガヤのなかに埋没したか?)

そのほかの夢物語は長期計画で・・・。

忘年会は16名の参加。アルコールは充分、鍋ものもよく食べた。おしゃべりはこれ以上は無理というほど。

本日は終了。忘れるところだった。正月休み。<作業は12月22日(土)まで。新年は1月9日(水)から。>

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「地域力再生」

|

2007.11. 28 杉谷保憲

|

|

|

竹林日記「地域力再生」2007・11・28(水)曇り

参加者 山本、塚崎、杉谷、高田、早川、西村、窪田、錦織。

今日も粛々と作業は進む。上段竹林の土の量が足りない。

もう一度掘り起こして土をつくらねばならないようだ。

ユンボの代金・・・懐具合を考える。

昨日は京都府総務部の地域力再生フォーラムがあった。最初がパネルディスカッションで、私もパネラー3人のうちの一人として参加した。

放置竹林整備、環境保全、水資源、ボランティア、楽しみごと(竹林コンサート・キヌガサタケ・竹林内遊歩道・環境学習教材など)が説明内容である。

ひとり一回3分を3回繰り返すのである。私は放送界出身で時間観念は身にしみこんでいるので、オーバーしても平気という訳にいかない。この短時間で意を尽くすのは無理である。

それでも竹林に関心をもってくれた人たちがいた。その一つが長岡京市の障害者施設からの意見である。障害者が竹林で作業したり、タケノコを掘ったりできないか・・・という要望。

今日、作業の合間にこの話を披露すると、

メンバーからは好意的な意見が続いた。 竹林に車椅子で出入りできるようにしようではないか、という。

それができたらすばらしいと思う。先般の竹林コンサートに車椅子できた人がいた。あの経験で言えば、板をたくさん敷けば通路はできる。

板を購入するお金・・・地域力再生もまた懐具合か。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「ガラシャ祭り」

|

2007.11. 24 杉谷保憲

|

|

|

|

竹林日記「ガラシャ祭り」2007・11・24(土)曇り

参加者 山本、塚崎、杉谷、高田、早川、小椋、稲岡。川路、尾崎、池田。

今日は山本・高田さんは竹の焼却、塚崎・早川・稲岡・川路・尾崎・池田さんは土入れ、杉谷・小椋さんは伐採とその後処理。ここ数回同じパターンがつづく。そしてわずかずつではあるが前進している。

12月1日午後5時〜忘年会(阪急駅前「穂積」)。そこで竹林コンサートの反省もあるが、土入れがこのままでは越年しそうなので、この対策をしなければならないだろう。

私は無精者で、この市の名物「ガラシャ祭り」を見たことがなかった。鳥居さん(乙訓の自然を守る会)が、長岡京市の環境団体がそれぞれ作品を展示していると言う。

我が竹林友の会も環境団体の一つに数えられている。それなのに観てもいないとは!

旧聞になるが11月11日のこと、会場である勝竜寺城にでかけた。

子供向けのステージや飲食店からフリーマーケットまで並び壮観である。

環境諸団体の展示にも感心した。親子向けに自然の大切さを訴える様々な仕掛けがされている。

ガラシャ祭りのメインはパレードと農業祭のようである。

農産物は即売部門と品評会部門がある。 双方共に品質の優れた産品がずらりと並んでいる。規模の大きさにも驚いた。

そしてつくづく思った。

農というものはすばらしい!ここに並んでいる野菜や穀物は生命を養う輝かしい物産であり、人間文化の基礎であると。

それなのに、日本農業は痛めつけられ、アメリカ発のグローバリズムの波に呑まれて、“負け組”になっている。

私は放置竹林の作業をボランティアとして始めて5年(その前に2年の先行期間があるが。)、竹林では京タケノコという手の込んだの栽培・採取に取り組めた。

この程度のことで農を談ずることはおこがましいが、しかしこれを始める前の仕事とくらべて、農のすばらしさは特筆すべきであると思う。

私が生涯の大部分を携わったTV産業は第3次産業である。

ここにも喜びはあり、それは創る喜びであった。しかしその喜びは生命にかかわる種類のものではなかった。

農という第1次産業には環境、食、暮らし、地域社会が連鎖している。農は命であることに気がついた。

楽しみごととして考えてもみる。私の友人の多くは定年後にゴルフをすることを無上の楽しみとしている。それは私もよく理解できる。しかし私はゴルフがうまくならないし、おカネも無いので、この7〜8年ゴルフをしていない。

だからやせ我慢で思うのだ。ゴルフには遊び・競う面白さはあるが、造る面白さは無いと。

農には造る、作る、創る喜びがある。第1次産業(農業・漁業)とは偉大なものだ。

同時に生命にかかわる仕事の偉大さをあらためて知ることになった。

近年のグローバリズムはすべての価値をカネに換算して計る。

カネが大きいことがいいことであり、稼ぎさえすればいいから人を欺くこと、偽装までするようになった。

官にもモラルが無くなったが、民にも企業モラルが消えてきた。

農もこれだけ救いようがないと、今後何が起こるかわからない。

農政に問題があることは確かだが、その一方で農業人はもう少し企業マインドをもたないと、すべての面で太刀打ちできない。

私はガラシャ祭りを観て興奮した。

農業は苦しいが、農はすばらしいものだと認識した。

来年は友の会の人たちと共に、この祭りに参加したいものだ。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「森林セラピー」

|

2007.11. 21 杉谷保憲

|

|

|

|

竹林日記「森林セラピー」2007・11・21(水)曇り

参加者 山本、杉谷、高田、早川、西村、熊谷、窪田、小椋。

8名が参集した。山本さん、高田さんは2箇所で焚き火、杉谷、小椋さんは伐採と後処理、早川さん、西村さん、熊谷さんと窪田さんは土入れ。いずれも進捗が目立たないがじわりと進んでいく。なにしろ広いし、多量の竹である。

一昨日は大阪へ勉強にでかけた。汚泥・生ゴミ処理の新しいやり方の発表(京都大学工学部今中教授)とシンポジュームである。会場で長岡京市環境政策推進課長と課長補佐に会った。

お勉強はよかったが、その後も盛り上がった 。3人それぞれに環境問題をしゃべる。

おしゃべりで喉が渇くとビールを流し込む。若い二人は強い。私はヘトヘトになった。4時間半も何をしゃべったのか?反省をかねて思い出してみよう。

私はこの一ヶ月間、 回遊歩道構想にとりつかれている。

走田神社→新林道→長法稲荷→藤下さんの藪→走田神社を回遊する散策道をつくる案を考えているのだ。この周遊路は森林と竹林の中を通る。このルートには最後のわずかな区間ではあるが路が無い。それをつくるにはどうすればよいか?市民歴の浅い私は思い悩んでいる。

もしこんな路ができれば大変役に立つであろう。現在一般道をつかって行われている高齢者の散歩誘導も車の危険が少なくなる。付近の病院患者のリハビリにもいい。勿論、一般人の健康増進=散策にもピクニックにも好まれるルートになるに違いない。

森林浴という言葉は定着した。樹木の発するフィトンチッドを体に浴びると、ヒトNK細胞を増やし、ガンへの抵抗力もつくという。森林浴にはそのほかにもたくさんの効用があり、日本でも林野庁ご推薦である。

独立行政法人 森林総合研究所の宮崎氏

「人類は進化の過程の99.99%は自然の中で過ごしてきた。ところが人工環境はリズムが違う。本人は快適な都市生活だと思っていても、肉体的には違和感がありストレスを発生させている・・・。」

森林浴が進化して森林セラピー(療法)が始められているそうだ。ドイツの例だ。ドイツの森林ではインストラクター(国家資格)がいたり宿泊施設があったり、休憩所(車椅子つき)やスポーツ施設もあるという。(環境についてドイツは先進的である。自転車専用道路は完備しているという。)

日本では東京農大の上原助教授が提唱者で、長野県では森の中に知的障害施設を置き劇的な効果をみせている。生活能力、感情安定度の向上、神経症、自閉症に効果が歴然としていると報告されている。(『森林からのニッポン再生』田中淳夫)

4年前、我々の竹林に引きこもりの男性二人がきて、タケノコを掘った。引率者は、二人がこんな晴れやかな表情をみせたのは初めてだと言ったことを思い出す。

竹林は森林よりも効果を挙げるような気がする。

我々グループでは金が無いから施設建設は無理だ。

しかし回遊路程度はできないわけではなかろう。 周遊散歩の途中であのコンサートのベンチで寝そべって空を仰ぐのは効果満点だろう。(蚊がいるからい大きな蚊帳がいるか。)近くの市立体育館も婦人教育会館も利用できるだろう。

話は先へ行くが、中村課長から、大山崎では竹林の跋扈で困難な事態があるという話がでた。私もかねがね天王山という有名な山が竹に占領されてしまったことについては憂慮の発言を重ねている。しかし今は有効な手立てがないようだ。

とりあえずやるべきことは間伐である。平地ならボランティアで伐採はできる。しかし天王山の急峻な中腹以上は専門家集団でとりくむしかない。これは行政がカネをかけざるをえない。

こうして荒廃竹林の整備を進めて一度はできてもすぐに竹が密生してくる。毎年同じことを繰り返す、終りなき戦いになろう。

天王山周辺森林整備推進協議会につづいて、長岡京市には西山森林整備推進協議会を結成されて活動している。天王山でも西山でもいいが、今までの構想にドイツの森林セラピー構想をプラスしていくことを検討したらいかがか。

森林セラピーには都市住民が押し寄せてくるかもしれない。山村、里山の活性化ができるかもしれない。経済性を創出できるはずだ。

樹や竹に経済性がでてくるのはまだしばらく時間がかかる。一方で森林、竹林のセラピー利用を研究してみては・・・と思う。

3人はここまで話したわけではないけど、アルコールはありがたいものだ。精神を奮い立たせてくれた。そのときの談論風発、怪気炎を思い出して、40時間後の今まとめてみた。回遊歩道構想は小さな夢だが、何かを示唆しているようだ。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「竹想譜の先だし」

|

2007.11. 17 杉谷保憲

|

|

|

|

竹林日記「竹想譜の先だし」2007・11・17(土)晴れ

参加者 山本、杉谷、高田、早川、野本、窪田、錦織、荒木、小椋、吉田、島田、岸。高橋。

今日の晴天はなにかのんびり穏やかの表情である。

入会希望の島田さん、岸さんの二人を紹介した。二人とも竹林についても地元の事情についても熟知している。しかし当会では若手である。

そこへ野本さんが現れた。阪急梅田駅構内でひっくり返って頭を打ち、入院一ヶ月を経て再起してきた。まだ働かない方がいいと思うが、もうスコップを握っている。

錦織さんは竹林コンサートの精算ができた。面倒な書類だ。

|

|

|

|

|

|

|

竹林コンサートの諸団体関係者の反省会は11月21日(水)18時から。

当会の反省会兼忘年会は12月1日(土)17時から。

私は竹林作業を終えたのち、講義にでかけ、そのまま酒に浸った。今、パソコンに向かっているが、アルコールが廻ってしまい、なにも書けない。

以上たった10行では竹林日記ともいえないから、 代わりに、昨日、京都新聞に送った原稿をここに掲載したい。京都新聞の随想欄は21日(水)の予定なので、先出しは悪いと思いつつ。

竹想譜「かぐや姫異聞3 竹の水」

竹は中が空洞になっている。このことで竹はことさら空想を呼ぶようだ。最も有名な話はかぐや姫の竹取物語であろう。この作品はなぞがたくさんある。

源氏物語ができて千年経ったとして、来年は千年紀の行事がたくさん予定されている。源氏物語では紫式部は竹取物語を読んだと思われるから、竹取物語は千年プラスαの歴史がある。竹取物語は作者不詳であるが、竹の生態と物語とを比較してみよう。

その頃モウソウ竹はまだ日本に移入されていなかった。かぐや姫は生まれたとき三寸(約10センチ)くらいであったから胴回りは5〜6センチと考えて、モウソウのように太くなくてもマダケのなかでも存在できたと推理されている。

竹筒のなかで生きているためには酸素があったのか?空気中には通常酸素が20%あるが、竹の筒のなかには13〜19%あるという。そして“竹の筒のなかに人が育つ”というのは子宮のイメージだという。(以上 上田弘一郎『竹づくし文化考』による)

また地中で、地下茎の芽がふくらんでタケノコとなるにはおよそ10ヶ月かかるが、それは人間の出産と同じである。(前年の夏の雨量が少ないと翌年の春のタケノコは不作といわれるから、胎児期間は当たっている。)また、かぐや姫は生まれて3ヶ月で成長を遂げてしまう。(タケノコも3ヶ月で親竹になるから、成長期間も同じにしてある。)

以前(異聞2)に書いたことだが、竹にはチロシン(たんぱく質の一種)がある。たんぱく質は筋肉や皮膚を構成する体の主成分だ。

しかし水がなくては生命はありえない。

面白いことに、竹の中には水がある。春から初夏にかけて、竹の肌にノコギリを当てただけで水分が滲み出す。若い竹を切り出すと節の上底にわずかではあるが水が溜っている。これを竹水(ちくすい)という。竹は春から夏にかけて地下水を吸い上げる。つまり竹の中には湧き水があるのだ。

この水の味を求めて虫が竹の中に入る。この虫を中国、雲南省ハニ族は好んで食べるし、また別のところでは妊婦によい栄養食品として珍重している。

私は虫を食べたことはない。しかしこの水をなめてみた。味を試すのには余りにも少量だったのでハッキリしたことを言えないが、甘味というより青野菜の味だ。農業では竹水は少数の人たちには肥料として重宝されている。ともあれ水があれば生命が存在する可能性はある。

竹取物語の作者は竹について並々ならぬ知識の持ち主だ。そんな天才が平安時代には他にもいたのか?対象の研究と物語の構成力からみて、紫式部その人が作者だという説もある。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「笑いは進化するが・・・」

|

2007.11. 14 杉谷保憲

|

|

|

竹林日記「笑いは進化するが・・・」2007・11・14(水)曇り

参加者 山本、杉谷、早川、窪田、錦織、西村。

土入れが始まった。西村さんは初めてなのだが堂々たる身のこなし方である。間伐はもう少しでお終いだが、伐採竹の焼却はこれからだ。錦織さんは竹林コンサートの精算書にペタペタ判こを押している。

地上は忙しいが天上は穏やかな秋の日が流れている。

孫、1歳2ヶ月の女児がときどきわが家に顔をみせるので、この一年観察してきた。私の関心事は赤ん坊の笑いと言葉である。

言葉の習得については別の機会に触れるとして、今日は笑いについて書きたい。

一歳児の笑いは微笑みであり、声を立ててもその表情は無心である。無心の状態とはまだ知識をもたないか、少しはもっても知識を働かせていないと思う。そのときはまさしく“天使の顔”であり、その表情は仏像に発見することもある。

一歳を過ぎると言葉(単語)を覚え始める。言葉を知ると同時に表情に“人間の笑い”が出現する。お愛想で笑うことができる。ときに不機嫌であったり、眉をしかめることもある。

言語を習得するのは進化であるが、それは同時に“天使”を放棄することのようだ。

雑誌「遊」No.37に、みむろ いさむ氏が「笑いの進化とくすぐり笑い」を書いている。GervaisとWilsonの説だそうである

「笑いのタイプは2種類ある。デュシェンヌ・タイプと非デュシェンヌ・タイプ。このデュシェンヌはフランスの神経学者の名前である。

自然な笑い、内発的な笑いは目の周りの眼輪筋が不随意に動くことを発見した人だ。社交的な笑いはそれが動かない。動くのは大頬骨筋で、これは随意に動かせる。」

「赤ちゃんの笑いはこみ上げてくる笑い、 デュシェンヌ・タイプだ。

大人になるにつれて、笑いは非デュセンヌ・タイプになる。」

なるほど!

“天使の笑い”は進化して“人間の笑い”になる。それは笑う筋肉が違うのである。

人体の筋について私は知らない。ここでは眼輪筋は目の周りのもの、大頬骨筋は頬の周りのものと解しておく。

絵を描くとき赤ん坊の目を大きく描くと可愛らしく見えるのは目の筋を特徴づけている。モナリザの笑いは頬の筋を動かしているというわけ、つまり大人の笑いなのだ。

近年、私は笑いの本を読む趣味ができた。読むものは小咄ものが多い。

おもしろ・おかしいところでは笑いが止まらないことがある。私の横隔膜が勝手に振動して止まらない。腹がよじれるというか、腹を抱えるというか、笑い転げるというか。このときは眼輪筋も大頬骨筋も動員しているが、主なところは腹筋であるように思われる。

腹筋は進化とどんな関係にあるのだろうか?脳は笑いを区分けして、筋に伝えているのだろうか?

単純に笑っているほうが笑いになる。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「偽装タケノコ」

|

2007.11. 10 杉谷保憲

|

|

|

|

竹林日記「偽装タケノコ」2007・11・10(土)曇り

参加者 山本、塚崎、杉谷、高田、早川、窪田、錦織、小椋、稲岡、吉田。

作業はワラ敷き、焼却、間伐。

ワラ敷きは終了した。来週からいよいよ重労働の土入れになる。

焼却はこれからで、間伐はあとわずか。

先の竹林コンサートのビデオ、DVDができあがった。2時間ものと1時間ものができている。そのほかに写真集もある。早川さん、稲岡さんの労作をそれぞれ購入した。

家で2時間ものVTRを視た。新聞、 広報誌に好評記事があったので安心していたが、酒の友にしてVTR

「第一回コンサート」を視ていると、欠点に次々気づく。私はまるで針の筵の上だ。来年への反省点が山のようにある。

明日はガラシャ祭り。勉強のために観にでかけよう。

一昨日は立冬であった。京都では千枚漬が最盛期を迎えたという夕刊記事に惹かれた。カブラが薄く切られて、昆布をはさんで漬けられ一週間経つとあのうまさになる。思っただけで喉が鳴る。

タケノコも京都産はうまい。その原因はなんだろう?施肥は全国のタケノコ生産に共通しているとしても、ワラ敷き、土入れ、朝掘りなどは京都独特であり、それが京タケノコがうまいと評価される原因だろう。おそらくこんな栽培・収穫(京都式軟化栽培法)をするタケノコ産地は他にあるまい。

一昨日の夕刊でこれを裏付ける記事を読んだ。犯罪情報である。

見出しは

「タケノコ水煮 不正表示容疑 府警 南区の食品会社捜索」

記事は

「中国や国内から仕入れ、自社工場で袋詰めしたタケノコ水煮を・・・有機タケノコ水煮と偽って販売した疑い・・・」

この記事の最後にはこうある。

「この会社をめぐっては、福岡県産のタケノコを京都産と表示して産地を偽装していたとして、近畿農政局と京都府が・・・行政指導をしていた・・・」

京都産タケノコはうまさに信用がある。偽装犯罪の対象になるほどだ。

私たちはそれをつくっているが、偽装対象とはちと面映い。

タケノコの外見は変わらないので、消費者はラベルの産地情報だけを頼りにしている。そのラベルを偽る。情報社会というものは案外簡単に操作できるのだ。

現代は生産者と消費者が出会う場が無くなった。消費者は誰が作ったものか、どこで作ったものか知りようが無い。信用維持のためにいろいろ工夫されるが、犯罪者はそれを乗り越えて新手を考案する。

それを追って、昨日の夕刊は偽装について消費者にアンケートして調査結果を報じていた。赤福、ハム、肉についての安全性、産地偽装、残留農薬、賞味期限の不正表示について、消費者の怒りはすさまじいが、結果は業界の法令順守を強く求めることで終っている。

今後もこの種の問題は何度でも起こると思われる。市場の食品について消費者の不信が解消されることがあるだろうか?

私たちは環境団体である。私たちが作ったタケノコはこの竹林に堀りに来てもらっている。それは生産者の心を消費者に伝えることになると同時に、消費者には掘りながら身をもって、環境の大切さを感じ取ってもらえるところに特徴がある。しかし、この方式は非常に狭い範囲のなかだけで通用するもので、広がりに欠ける。

来春のNPO化を機会に市場とのかかわり方を考えなければならないだろう。竹林コンサートの一層の工夫と共に、これも考えたい。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「京都府ホームページ」

|

2007.

11 7 杉谷保憲

|

|

|

|

竹林日記「京都府ホームページ」2007・11・07(水)晴れ

参加者 杉谷、早川、窪田、錦織、小椋。

竹林花壇には紺菊とツワブキが咲いた。色彩の乏しい竹林に紺色と黄色が目立つ。

今日は間伐とワラ敷き。

伐採竹が山をいくつもつくっているが今日は山本さんも高田さんもお休みで焼却作業が難しい。

ワラ敷きは95%ぐらいに達し、風景が暖かくなった。

京都府ホームページの原稿を提出した。地域力再生プロジェクトに掲載される。以下の文である。

<特徴>

全国でも有名なタケノコを産出する西山で、放置された竹林を整備し、水資源の涵養をはかり、あわせて伝統的なタケノコ生産技術を保存・継承します。また竹文化の振興を図りながら環境問題に取り組む市民のボランティア・グループです。

<活動内容>

乙訓地方はかつてタケノコの名産地でありか、つ名水の里でした。しかし今は両方とも危ない状態です。

タケノコ(竹林)も木材(森林)も国際市場の影響で売れなくなり、労働力も高齢化が進み、その結果竹林も森林も手入れがされず放置されてきました。

竹林の場合は竹が密生し、枯れ竹が倒れて藪になるところが増えています。こうなると雨が降っても流れ去ってしまい、地下水ができません。また地表が暗くなりタケノコもでません。

私たちはこの荒廃した竹林の整備にとりかかりました。密生する竹を間伐するのはきつい労働ですが、水資源づくりになります。その先、一層の労力がかかりまたカネもかかりますが、乙訓のタケノコづくり独特の施肥、ワラ敷き、土入れなどをすると、元のタケノコ畑に返ります。こうして伝統的な栽培技術を習得します。

その一方で、誰でも竹林に入れるよう遊歩道をつくりました。(一般の竹林には入林できません。)今後、環境学習ができるようにします。そして平成19年秋にはその一部で竹林コンサートを開きました。

こうして5年が過ぎようとしています。今後は春にはグリーンツーリズムとしてタケノコ掘りに歓声をあげてもらい、秋にはコンサートで日本の伝統的な音楽を楽しんでもらえると思います。竹林の爽やかな空気のもとで環境の大切さを実感してください。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

|

★ $$$竹林日記$$

・・・「まだまだ」

|

2007.

11. 3 高田 豊

|

|

|

|

竹林日記「まだまだ」2007・11・

3(土)晴れ

参加者 山本、塚崎、高田、早川、稲岡、荒木。高橋。

今日は気象上の晴の特異日になるそうで、朝から晴れ。しかし、文化の日とぶつかるせいか、集まったメンバーは少数。

竹林を見渡すと、コンサートの会場付近は大分、片付いて藁も敷かれたが、乙女が丘や太陽の丘は、切り倒した竹が乱雑に放置され、このままでは藁敷きも土入れも不可能である。

という訳で、今日の作業は、竹林の整備・清掃に早川、稲岡、荒木、高田で取り組む。塚崎さんは、藁のストック場所からの藁運び。山本、高橋さんは、運び降ろした古竹の焼却に大童。しかし、まだまだ。

休憩時間に竹林コンサートを収録したビデオテープを早川さんが配布する。120分に編集済みのものだ。これと別に、デジカメで撮った写真を約200枚が稲岡さんのところにあり、これをCDに入れたものを高田に下さるよう依頼。

ホームページに竹林コンサートの記録をアップロードしたいが、何分、情報量が多いので、何を動画にし、何を静止画に、何を音声のみにするが頭が痛い。ご意見下さい。

高田 記

|

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「葉ずれの音の音楽堂」

|

2007.

10. 27 杉谷保憲

|

|

|

|

竹林日記「葉ずれの音の音楽堂」2007・10・27(土)曇りときどき小雨

参加者 午前=山本、杉谷、高田、熊谷、窪田、錦織。川路、尾崎。

午後=山本、杉谷、川路、尾崎。

|

|

|

早朝の小雨は少しのこるが、ユンボが来るので休むわけにはいかない。

昨日、農協から「明日ユンボが行きます。」と電話があった。

私はその農協職員に噛み付いた。「なぜもっと早く連絡しないのか?明日の何時なのか?」

それから20分後

「調べたところ8時半です。」という連絡。

私はまたその職員に小言を言った。「スケジュールが前日になって固まるとは何ごとだ。そんなことでは農業の近代化などできないじゃないか!」

|

|

|

|

そして急いで会員に緊急連絡を流した。

“明日ユンボがくる。朝早く出動されたし。”

ユンボを操縦する多貝さんは農協から連絡を受けてやってくる。山本さんとは初対面だが話が合うようだ。

「4年前は切り株ばかりでエラかった。」

多貝さんはこの竹林が荒廃していた状態をよく知っていて、私たちが整備を始めた初年度の作業を振り返っている。

山本さんが応じる。「私はここに参加してまだ一年にならないが、教えられることばかりです。タケノコ作りがこんなに大変なことだったのかと。」

多貝氏「タケノコは肥料をやらないと3年でアカンようになるよ。キーつけや。」

14時半、ユンボの大きな図体が帰途についた。その後姿に山本さんは最敬礼している。

私も多貝さんの人の良さに、農協批判をつい控えてしまった。

土入れ(客土)作業の準備は整った。

土曜日、日曜日と身辺があわただしく、作業直後に書く竹林日記は後回しになった。今朝、旧友古澤さんから、“今朝の京都新聞9面を見よ”というメールが来ている。早速新聞を開く。

ここは文芸欄で俳句・短歌などが所載されていて、その真ん中にエッセイがある。ここには、いつも名文家による名エッセイがあるので、日曜日の愛読のコラムである。

今日は森山東氏(作家)である。私は知らない方だ。

竹林コンサートは予算のこともあり、PRの範囲は狭い。だからこの地域に在住なのだろうか。

コンサートをお褒め戴いたこともうれしいが、それより、竹林という環境が古典楽器に合っていたことを指摘する「目」に敬服した。

近代コンサートホールの残響時間をいう設備と違って、竹林は楽器がもつ自然の音を自然に伝え、竹の葉のそよぐノイズも含めて自然の音楽堂であった。これが効果を上げることは私の計算外であり、コンサートを聴いていて初めて気がついたことであった。

もうひとつ、この作家の文章の確かさに強く惹かれた。

新聞をコピーしてこの日記になかに入れるのが楽だけれども、私はこの作家の文を自分の指で辿ってみたいので、あえてキーボードで再現してみる。

京都新聞10月28日(日)京都文芸 季節のエッセイより

「竹林コンサート」森山東

今年は夏が異常に長かった。だらしなく続いた夏の後には、厳格な秋が歓迎される。秋という季節には時間厳守のイメージがある。早朝に清々しい空気を用意し、日中に透明感のある青空を掲げたかと思うと、あっという間に西の山に陽を沈める手際のよさは日本人好みだ。だから、秋に様々なイベントが集中するのだろうか。長岡京市内で先日行われた「竹林コンサート」もその一つであるが、この催しほど秋という季節が全面協力した事例を私は知らない。

コンサート会場は、まさに竹林の中にあった。赤土が盛られ、笹の枯れ葉が覆い、藁が敷き詰められて、きれいに整備されたたけのこ藪の中の窪地に客席が設置されている。特設ステージはさほど広くないが、舞台背景として青々とした竹林が壮大に広がる様は、どのような大舞台よりも豪華に見えた。客席の中、そして周りにも孟宗竹が直立不動で並んでいる。この寡黙な、劇場の柱のような竹が実は共演者であり、観客であったと気づいたのは、舞台で「熊谷次郎直実――光明寺創建ものがたり」が始まったときだった。

舞台には琵琶説教師の金森昭憲氏が琵琶を手にして正座している。やがて哀切極まる琵琶の音と朗々たる語りが会場に流れ出したとき、周囲の竹たちが敏感に反応したのだ。会場を吹き渡る秋風を受け、その長身を揺らし始めた竹たちは、サワサワ、ザワザワと笹の葉ずれの音を一斉に立てたのだ。その古来の弦楽器にも、観衆のざわめきにも似た音は、琵琶と競演するようであり、また敦盛の死を嘆いているようにも聞こえた。

語りが終った瞬間、会場は大きな拍手で包まれた。竹たちも身をくねらすようにして演者を讃え、演者が退席すると急に寡黙になった。その竹と人との「協働」に私はすっかり感心してしまった。

けれど、油断は大敵である。手入れを怠った竹林は、あっという間に密生し、他の植物の成長を阻害し、雨水の地下への浸透を妨げるという。竹林コンサートの主催者はそういった放置竹林の弊害を防ぐ活動をしながら、この催しを企画したそうだ。

コンサートは終盤に近づいた。舞台も客席も一緒になって「ふるさと」を歌う。陽の翳った会場には秋の冷気が忍び寄る。やはり秋は時間に厳しい。日本の秋はずっとそうであってほしいと思う。そうして、そうなら、私たちがやるべきことはたくさんあるに違いない。(終)

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「時代祭に想う」

|

2007.

10. 24 杉谷保憲

|

|

|

|

竹林日記「時代祭に想う」2007・10・24(水)晴れ

参加者 山本、杉谷、早川、窪田、西村。

暖かい日。秋の空の透明なこと。北欧の夏空を思わせる。

竹林はようやく通常に戻った。小野農園から買ったワラ(向島産)が届いた。ここのものは機械で束ねてあり運びやすい。コンサート畑にも上段の畑にもワラを持ち上げた。小野さんには来年もお願いしておいた。

会員の近況に触れておこう。

野本さんが昨日、退院して電話をくれた。しばらく家で養生しているとのことであった。

早川さんが竹林コンサートのビデオを製作した。希望者にはダビングして渡すという。

私はコンサートを終えたこの3日間、夜は熟睡するのに昼間もウトウトしてしまっていた。若い頃の仕事ぶりを思い起こし、老化が否めない。今後、何回コンサートに携われるのか分からないが、テーマは<伝統の継承と環境の保全>を続けたいと思う。

一昨日、TVで時代祭りの放送をしていた。長岡京から都が移って平安京になった日を記念したイヴェントである。

京都から東京に移ったとき、天皇は「ちょっと江戸に旅行する」といって、京都人を安心させておいて、その実、遷都したという話は有名である。今でも「天皇は東京より京都に住まわれた方がいい」という意見を京都市民からよく聴く。

それなら長岡京から平安京に都が移ったときも、長岡の住民は悲しんだことだろう。この遷都の理由はハッキリしないし、悲しみもの記録もない。

しかし人は誰でも、自分が中央(政治、経済、文化)に住んでいたいという願い、あるいは中央志向が強い。

社会の仕組みが今も昔も変わらず、中央と地方に分けて、集権的な仕組みであるから、人はそういう思考に慣らされるようだ。

私みたいな偏固は、その志向が無いわけではないが、かなり少ない。逆につい辺境に眼が行くのである。そのせいでシベリア研究を続けたし、今、竹やぶに住んでいるのだろう。

辺境は人の心を素直にさせ、自然と対話させると考えている。

時代祭は権力のパレードである。そのパレードの陰には京都人の哀愁がある。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「祭りの後」

|

2007.

10. 21 杉谷保憲

|

|

|

|

竹林日記「祭りの後」2007・10・21(日)晴れ

参加者 山本、塚崎、杉谷、早川、熊谷、錦織、荒木、小椋、吉田、稲岡(喜)。

後片付けに集った。少々疲れが見える。

こまごまとした作業がつづく。

ベンチを全部はずしてしまうか、一部残すか議論した。ベンチの使い道があるのかどうか今のところは分からないが、結局半分残した。ここで野点茶会はできるが、今の時点では新しいことに取り掛かるエネルギーがない。

竹林をもとの状態に戻すのは勿論だが、ゴミの弁別や倉庫内の整頓もした。稲荷社の参道の掃除、社務所のトイレの拭き掃除までしている。

祭りの後がこれほどきちんと行われるとは正直なところ想像できなかった。祭りの後の虚脱感も起こらない。

私は明日お礼に各所をまわるが、胸を張ってお話ができる。スタッフの皆さまに心から感謝する。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「竹林コンサート本番」

|

2007.

10. 20 杉谷保憲

|

|

|

|

竹林日記「竹林コンサート本番」2007・10・20(土)晴れ

参加者 山本、塚崎、杉谷、高田、早川、熊谷、窪田、錦織、荒木、小椋、稲岡、吉田。安田。

川路、尾崎、池田、高橋、稲岡(喜)、原。

昨日の雨がウソのように晴れた。秋の竹林に爽やかな風が流れている。

200人が座れるベンチが、開場時間13時半にはほぼ満席となった。

「入り口を見てください。人波・・・」舞台から下を眺めると、陸続として入ってくる人の姿に驚いてしまう。

一昨日までは果たして200人になるのかどうかが心配であった。

昨日はコンサートの場所あるいは駐車場に ついての問い合わせがかなりに上ったので、これは大体満席になるだろう予想できて胸をなでおろした。

開演の14時前には観客があふれて、 スタッフは急遽ベンチをつくる作業をする。それでも足りないので隣の上段の竹林におよそ100人が入り込んだ。全体で何人の入場者数だろうか?プログラムは200用意したが足りなくて平謝りだったそうだ。350人とも400人ともいう。車椅子の人も山の登ってきた。

内容には満足されたのかどうか。私が見たところでは、伝統文化と環境問題を訴えるという趣旨は表現されて、「京(みやこ)の抒情」は生かされていた。

1時間半のつもりが2時間を越える公演になった。終わりごろは少し寒くなった。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

打ち上げパーティも賑やかにでき、足元が暗くなって竹林を後にした。

去年のある日、竹林の爽やかな空気のなかで、尺八か琴か琵琶を聴けたらいいなあ、と思ったのが始まり。それがこんな大きな行事になっていった。

スタッフは懸命の準備をした。中には出演も兼ねた人たちもいた。市役所や環境団体の応援は力強かった。そしてたくさんの方々の支援があった。

ビジネスとしてのイヴェントとはまるで違う雰囲気であった。

皆さま、お疲れ様でした。

日記が簡単になってしまったが、お許し願いたい。

杉谷 保憲

|

|

|

演出担当の松井守先生のホームページに紹介されています。 http://blog.livedoor.jp/tabipen/ |

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「恩師と上司」

|

2007.

10. 19 杉谷保憲

|

|

|

|

竹林日記「恩師と上司」2007・10・19(金)雨

参加者 杉谷、早川、錦織、荒木、小椋。

朝から雨、久しぶりに降る。慈雨となっているところもあろうが、私たちにとっては作業がはかどらないので、涙の雨である。

わが家の屋根の樋の破れから、漏れ落ちる量は夕刻になって少なくなった。天気予報によれば明日は晴れるようだ。

錦織さんと私は市役所・銀行へ。明日必要なお金を手当てした。

早川、荒木、小椋さんは雨合羽を着て、仕上げ工事である。

誰に指示されるでもなく、身を挺して働く姿に私の頭はひとりでに下がる。

昨夜、高校の恩師から電話があった。

「森林問題、竹林問題かね。面白いことやっちょうのぉ。明日、見に行くけんの。」

「はぁ・・・?竹林は足場がでこぼこしていますよ。見に来てくださるのは有難いけど、無理ですよ。先生。それにご家族は許されないでしょう。」

私は満94歳の先生の身を案じている。

「出迎えもほかの世話もエらんけんの。飛行機で日帰りスーけん。君は仕事しなはい。」

私は絶句状態である。

先生は出雲市大社町にお住まいである。

「ワシも最後の旅になーかもしれんが・・・。」つぶやかれた。

先生は長廻(ながさこ)邦一さんという。島根県立出雲高校で私が3年のときに担任をされた。このクラスには、この春まで島根県知事を20年も続けた人、反体制の弁護士、大学教授などいろんな生徒が在席していた。

後に先生は校長もつとめられた。

みんな堅い道を歩んだが、私はTVプロデューサーなどわけの分からない職業を辿った。先生がいつも心配しておられる気配を私は感じていた。

私は先生に手紙をだした。その内容は昨日の竹林日記に所載したものである。

竹林日記にはないが、手紙の余白に自筆で以下のことを書き添えた。

環境問題といわれるものは人間がつくりだしたものでしょうから、人間の手で収拾しなければなりません。

その解決のためには、「グローバルに考え、 ローカルに行為する」ことが大切です。

それを全員でやっていく 必要があります。

この文章が先生のお気持ちを捉えたのだろうと思う。この言葉は私の発明ではない。いつか読んだ本にあったのを覚えていただけである。

実はもうひとり、読売TVで、かつて私の上司であった末次摂子さんにも同じ手紙を差し上げた。末次さんは名プロデュサーの誉れ高い。いま80歳代後半である。この方も「いい企画ですね。イヴェントを見たい」からでかけると連絡が来た。

「竹林コンサート」は地域の文化伝統を偲び、環境の未来を考えることをテーマとしている。そのこと自体はとくに変わり映えがあるわけではないと思っている。しかし私は環境問題をもう先延ばしするわけにはいかないと思うので、本気になって訴えたいのである。

社会への目も対応も、先生や上司と私はよく似ているもかもしれない。この決意に大先輩たちは応じてくださった。

いつまでも教え子・弟子を案じ、そして社会の動きを心配してくださる大先輩に対して胸がいっぱいの思いである。明日の竹林で私は申し上げる言葉も見つからない。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「ユーモア」

|

2007.

10. 18 杉谷保憲

|

|

|

|

竹林日記「ユーモア」2007・10・18(木)晴れ

参加者 午前=山本、杉谷、高田、早川、熊谷、窪田、錦織、荒木、小椋。安田。

午後=山本、杉谷、早川、熊谷、窪田、錦織、荒木、小椋。安田。

きれいな秋晴れの一日であった。今日も弁当もちで作業。

根詰めて一つの仕事が続けられるタイプと気分転換をはかりながら仕事をするタイプがあるようだ。私などは典型的な後者である。つまり気分を変えながらいろんな分野に頭を突っ込みたがる。

しかしこれだけ作業が連日になるとどっちのタイプであれ、やはり疲れは隠せない。こんなときの疲労回復剤を披露しよう。

その前に今日の仕事について。

歩道に炭(枯れ竹の燃え滓)を撒いた。

音響操作用のテントができた。

舞台の下に腰板(竹)がまかれた。

私は15時で引き揚げたのでその後の内容は知らない。連絡によると17時まで働いたという。この時間は夜の帳が足元に忍び寄るはずだ。

さて疲労回復の特技とは。

ユーモアの短編集を読むことである。

『ユーモア話術の本』福田 健著からちょっとご紹介しよう。

『どちらが正しい?』

長崎で聞いた話。

ハウステンボスの先に、「佐世保」という市がある。

「させぼというんですか、それともさせほと読ませるんですか」

地元の人はニッコリして、

「ほぼ、同じです」

『来ないはず』

ひとりの女がカンカンになって電気屋にやってきた。

「ベルを直すのに、だれか人をよこしてちょうだいって頼んだでしょ。だのに、だれも来てくれないじゃないの」

いったい、どうなっているのと、すごいけんまく。

「すみません」

と電気屋が答えた。

「男を一人やったのですが、やつめ、手ぶらで帰ってきたんです。お宅に行って何度もベルを押しても、だれも

戸を開けてくれないもんで」

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「いよいよ」

|

2007.

10. 17 杉谷保憲

|

|

|

|

竹林日記「いよいよ」2007・10・17(水)晴れ

参加者 午前、午後=山本、杉谷、高田、早川、熊谷、窪田、錦織、荒木、小椋、稲岡。安田。

川路、池田、稲岡(喜)。

入会希望の西村さんの紹介、本日の京都新聞洛西版の竹林コンサートについての記事の紹介から一日が始まった。あちこちでの動きが活発である。午後4時に終了、私はもう疲労困憊となった。

演出の松井氏、司会の天白さんそして演出助手の稲岡夫人と私が舞台の上で稽古を始めた。

そこへ岡田先生(合唱団の指揮者)も突然現れ、稽古に参加された。

その舞台では小椋さんや荒木さんがトンカチトンカチと装飾している。装飾作業にトンカチの音。その理由は、昨日出来上がった舞台は鉄や真鍮がむき出しになっているもので、今日はそれに竹を捲いている。中国人やアメリカ人ならそのままだろうが、日本人独特の美意識が働くのだろう。

|

|

|

|

|

|

|

稲岡さんは伐採竹を焼却場まで運ぶ。これは力仕事。つづいて竹細工にかかっている。これで花壇に花を咲かせるという。

山本さんと高田さんは伐採竹の焼却。膨大な量の竹や笹なので終日燃え盛った。パンと音がして、竹の燃え滓が敷かれているワラのところまで飛んできたのには肝を冷やした。

駐車場の整理も続いている。草地の草を刈り取って、駐車スペースを割り出して一台一台の区画づくりをしている。早川さん、熊谷さん、窪田さん、錦織さん、川路さん、池田さんが午前も午後もこれに当たった。川路さん、池田さんは土曜日ではないのに臨時の出動である。

安田さんは青竹を家に持ち帰り、本業の暇ひまに竹のグイ呑みをつくる。夕刻40〜50個ができあがった。

準備はまだ明日もつづく。

こまごましたこと ----受付にはタクシー会社の電話番号やバスの発着時間の案内や

「禁煙」 「足元注意」

「トイレの場所」の張り紙そして杖を置いておくことなどが必要だ。

それにもまして大切なことは客人にたいして粗野なことがないようにしなければならない。そのことをあらためてみなさんにお願いした。

「ボランティア活動を行う者はこころざしを高くもち、腰を低くしよう。

そしてお年寄りはプライドが高いことを銘記しておこう」と。

こうして第一回「竹林コンサート」を3日後に迎える。思えば4年の道のりがあった。(その前に2年の研修期?があったのだが、これは除外しておく。)

以下は、先般(10月12日)、私が友人に出した手紙である。パソコンを使わない相手で、竹林日記など読んではいない人たちである。事情を知らない人への挨拶状なので、過去を振り返り今日までを語る文になっている。いよいよという今、これを所載しておくのに意味があるかと思う。

前略

日頃ご無沙汰しております。

私はこの地に住んで8年になりました。ここは京タケノコの名産地として知られたところですが、近年は竹林が放置され、藪になってしまったところが続出しています。

いろいろ原因があります。

高齢化が進んできつい労働ができなくなったせいとか、中国産タケノコが安価に売られているので京タケノコは市場性を失い、若年層は都市部で勤めに出て、竹林が省みられなくなったことが挙げられます。

これはタケノコを木材と読み替えれば森林の状況と共通し、いずれも里山が抱える問題で、その通りだと思います。

私はもうひとつ大きな要因があると考えています。

ここの竹林はモウソウ竹です。一般にモウソウ竹は江戸時代に中国・江南から移植されたといわれます。モウソウ竹は東南アジアが原産地です。昨今の地球温暖化現象で、竹の生態が“本家返り”をしているのではないかと私は想像しています。それほど猛烈な勢いの繁殖で、竹のなかでもモウソウ竹特有の問題があります。

藪化すると竹の地下茎は浮き上がります。雨は地下茎に沿って流れ去り、地下水になりません。長岡京市はかつて70数本の井戸がありましたが現在は6本です。また水循環が悪くなるとこんな田舎町でも気温が上がります。

また藪化は地表を日陰にして他の植物の生育を妨げ、二酸化炭素の吸収力が落ちます。そのほかにも環境へのマイナス面が数えきれなくでてきます。

私はこの問題に取り組むことにし、ボランティア団体「長岡京市竹林友の会」の構成員25名は毎週竹林で働きはじめました。

荒廃した竹林を間伐し水資源の涵養につとめ、そのなかで条件のいいところは元のタケノコ畑に返し京タケノコの伝統的栽培技術を継承する作業に携っています。いま4年を経過して、ようやく形になろうとしています。

このたびは、竹林の環境問題意識の浸透と竹文化の創造を図ろうと「竹林コンサート」を開きます。これについては京都府、長岡京市、西山森林整備推進協議会などの協力・後援が得られ、ようやく世間に認めてもらえるところまできました。未熟を承知で階段をまたひとつ上がろうとしています。以上は私の近況報告ですが、この問題についてはパソコンを扱われる方はインターネットで「竹林友の会」を検索され、私たちのホームページをご覧いただくと活動の詳細があります。末筆ながら貴殿のご健勝を祈ります。

草々

2007年10月12日 杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「笑はなぜタケカンムリか?」

|

2007.

10. 16 杉谷保憲

|

|

|

|

竹林日記「笑はなぜタケカンムリか?」2007・10・16(火)晴れ

参加者 午前、午後=杉谷、早川、小椋。

今日は特設作業日。

小椋さんは、竹林コンサートが近づき、あれこれ思うことが多く、熟睡できていないとぼやいている。そうだろうと同情する。舞台づくり、観客席づくりなどを任されて、未経験のことばかりで神経を使うのであろう。

観客200人と予想したが、どうもそれをオーバーしそうだ。その対策だけでも地形上むずかしい。

ともあれ10時から舞台づくりの工事が始まった。そして予定通り15時に出来上がった。

もとの設計図を描いたのは小椋さんで、そのときは我々素人で舞台を製作する計画をした。けれども安全のこともあり、予算の工面もできたのでプロに頼んだ。

そして完成したものは・・・。

|

|

|

|

|

|

|

|

余りにも立派だ。

舞台上に緋毛氈を敷く予定だが、竹林の緑、稲荷社の朱とのコントラストは想像を超えるだろう。

今日の来訪者=京都府庁2人、長岡京市役所計3人、京都新聞1人、工事関係7人、見に来る近隣の人若干。

10月6日の竹林日記「ショウタイム」の文末に、「笑」はなぜタケカンムリか?と書いて、その答えには触れずにおいた。

「長岡京市竹林友の会」のホームページでそれを読んだ高校の後輩から、そのタケカンムリの理由を説明してほしいとメールが来た。(私の出身校は島根県立出雲高校)

それに返事を発信したが、今日はその文章を若干改めて、日記を埋めることにする。

6日の日記の最後は以下の通りである。

(今日の日記はここまで。「笑」はなぜタケカンムリなのか?口偏がふさわしいのではないかと意見をだす人の顔が浮かぶ。これについては何年か前の竹林日記に書いたような記憶がある。しかし忘れた。難しい話で笑えなかった。)

以下は「笑」についての私の返信である。

春日様 稲垣様 そして「笑」という漢字に関心のある皆様

春日さんや稲垣さんのお読みになったホームページの竹林日記に、

私は「笑」という漢字はなぜタケカンムリ なのか?と書きました。しかし、かつて調べたときに、“笑えなかった”とも書いたと記憶しています。

ホームページは「竹林友の会」で検索してください。長岡京市竹林友の会の活動が記されています。

さて「笑い」はなぜタケカンムリか?国語学や漢字学の専門の方とお話されるのがよいと思いますが、知っていることだけを綴ります。

中国の古い時代(いつごろかは覚えていません。)に「説文学」セツモンガクという学問があって、漢字の成り立ちを調べていました。「説文解字」セツモンカイジはその成果の辞書です。日本の辞書はほとんどこれを基にして説明しています

日本の漢字学の大家、諸橋轍次「大漢和辞典」にはこれを引用して、「笑う」は竹篭のなかに犬がいて、それを見た人が笑ったことが起源とあります。これは日本においても通説となっていました。

しかし私はこれを読んで泣きたくなりました。国民学校のころ書取りの時間に、隣席の子が「笑」の下を犬と書いて先生にひどく叱られたのが記憶に残っていました。

他の辞書もそうでした。大槻文彦「大言海」は笑いの漢字の使い方を取り上げました。

「笑」「咲」「哄」「莞」「嗤」もっとたくさんの漢字がありました。

戦後に漢字が制限されたので、いろんな笑い方を「笑」だけにまとめてしまいました。

咲は笑いの古い字、

哄はドット笑う、

嗤はワット笑う、

莞はホホエミ笑う・・・かつてはそれぞれ使い方が違っていたのですね。

しかし「笑」という漢字ひとつにすると、タケカンムリつまり笑うことと竹との関連が大きく意味をもちはじめました。

そして笑いは「割るであり、大きく口を割って笑うところから出来た」といっています。これも通説でした。

水野恵「古漢字典」は甲骨文から漢字の成り立ちを調べたものです。それによると、竹(タケカンムリ)と艸(クサカンムリ)とは元は同じであったといいます。これは間違いなさそうです。

そんな学界に白川静(立命館大学教授)が現れました。2年程前に亡くなりましたが、エピソードの多い、楽しい人でした。たくさんの辞典をつくりました。私は「字訓」と「字通」をもっていますが、これまでと全く異なる説を展開して、それが腑に落ちることも多いものでした。

しかし「笑」についてはこうしています。

上部を竹につくるは、「若」の上部を「艸」(くさ)につくると同じく、いずれも巫女が狂舞するとき、手を挙げて舞う形を誤ったもの。下半はいずれもその巫女の姿である。夭は身を夭屈して舞う姿。

なるほどと思う点もあります。

この学説を多少拡大解釈して、“竹の枝を二つそれぞれ両手にかざして舞う若い女性の姿”とでも解説してあれば腑に落ちたでしょう。

しかし竹が艸=草であれば、なぜタケカンムリか?という疑問についての説明になりません。しかもそれが、“誤ったもの・・・”とされると、そうであっても読んでいて気がなえてしまいます。

「笑」はなぜタケカンムリか?を調べてみましたが、すっきりした説明にならず、最初の話のように笑えなくなってしまいました。

笑える言葉もありますよ。竹林に引っ掛けていえば、なぜ「藪医者」というのか考えてみてください。

もうひとつ、「竹は木か草か」という昔からの論議も考えてみてください。

長くなりすぎました。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「蜘蛛の糸」

|

2007.

10. 13 杉谷保憲

|

|

|

|

竹林日記「蜘蛛の糸」2007・10・13(土)晴れ

参加者 午前=山本、塚崎、杉谷、高田、早川、窪田、錦織、小椋、荒木、稲岡、安田。高田、高橋。

午後=杉谷、高田、早川、窪田、錦織、小椋、荒木、稲岡。

竹林コンサートまで一週間となった。準備作業が熱っぽくなった。打ち合わせも入念になる。

舞台と入り口のアーチを残して、他はほぼ出来上がったので、今日は周辺のこまごましたことに手をかける。

午前は伐採くずの焼却、ポスター張りの台づくり、近隣にチラシの投入、駐車場の草刈りなど。

午後は作業場にブルーシートの屋根をかけたり、ワラ敷き(全体の3分の1に敷いた。)や地区の役員に挨拶まわりをした。

16時半まで働いた。もう夜の闇が迫っていた。「充実した一日だったなあ。」異口同音に声をかけあって竹林を後にしたメンバーたち。本当に働き者の集りだ。

竹林に今日は蜘蛛が少ない。数日前までは竹と竹の間に蜘蛛の巣をめぐらされていて、無造作に歩くと巣が顔にかかってしまい、あわてて払っても顔か背中かどこかにまつわりついている感じであった。朝露に光る蜘蛛の巣は美しい。

蜘蛛は季節によって活動が活発化することは気がついていた。捕食する昆虫の飛び方で決まるのだろうか?同じ秋でも今日のように見かけないこともある。

興味深いのは蜘蛛の糸である。巣は縦糸が数本放射線状に伸びていて、それに横糸が編むように捲かれる。

顔にかかった巣の糸をゆっくりと丁寧に触る。

横糸はねばついている。 昆虫はねばる横糸にからめ獲られている。

縦糸はさらりとしてねばらないが強い。家の柱の役目をしている。

蜘蛛は少なくとも2種類の糸で巣をつくっているようだ。不思議だ。明日は図書館で図鑑を見てみよう。

阪神は中日にリードされている。とても勝てそうに無い。TV観戦は止めて竹林日記を書いている。

杉谷 保憲

|

|

|

|

|

|

|

★ 杉爺の竹林日記

・・・「自転車」

|

2007.

10. 10 杉谷保憲

|

|

|

|

竹林日記「自転車」2007・10・10(水)晴れ

参加者 山本、杉谷、高田、窪田、錦織。

きれいな青空だ。10・10は快晴の日であることが多い。

竹林コンサートを控えて、竹の伐採や伐採竹の処理や駐車場予定地の草刈やネコの手も借りたいほどである。

そんなときなのに、山本さんが借りてきた草刈器は言うことを聞いてくれない。彼は1時間半も紐を引っ張るがエンジンがかからない。ついに草刈りをあきらめた。器具が悪いのか操作が悪いのか、はたまたひまつぶしのおもちゃなのか?

昼は窪田さんと二人で、野本夫人に会った。

野本氏は転んで頭を打った。 脳に内出血があるが、 これは“日にち薬”で治していかなければならないという。数日中に退院するそうだが、予後も介護が必要だとの話だ。

午後は錦織さんと市役所に行った。コンサートのお金の出入りや駐車場について詳細なうちあわせ。会計上の問題はクリアできたが、駐車については微妙な点(バイクや自転車)がある。

残るのはテント問題(小椋さん)と助手問題(松井さん)、最終的には雨対策であるが、これには頭が痛い。

コンサートが近づき、 メンバーのなかで、“13日(土)は弁当もちで働こう”、“16日(火)は舞台製作の着工”などとメールが飛び交っている。

コンサートを竹林で行うのは、竹とかタケノコ畑とか竹林(水資源としての)というものを学習してもらう意図がある。その故に、枯れ竹(枝の枯れはじめたもの)があっては何年も整備している竹林として恥ずかしいこと。

また当日までに竹林の一部分にでもワラを敷いておきたい。

これが京タケノコの伝統的生産法であることを市民に知ってほしい。怪我人、病人が続く中だが、最後の力をそそぎたい。

そんなことを考えているころ、

8日(祭日)に向日町競輪に来ないかと誘われた。4人で出かけた。素人だから賭け方も知らない。第10レースに恐る恐る一人500円の投資をした。それがなんと!十数倍の1万円近くに化けたのである。4人のうちの2人が取った。気をよくして最終レース(第11レース)に張った。私は競輪予想新聞を見て、地元出身の選手がいたので、彼を頭にした。今度は全員がはずれた。

私は2位が当たらない。(単勝はなく複勝である。)しかし地元長岡京市の村上博行選手が優勝したのでそれで満足した。(優勝選手は2200万円の賞金であった。)それを契機に自転車の活用について思う昨今である。

環境の悪化原因は排気ガスだけではないが、普通の市民が努力して環境問題に取り組めるのはCo2の削減である。自家用自動車の利用を減らすことは環境問題に大きい影響がある。自動車の燃料について研究が盛んであるが、思わしい成果がない。この状況では排ガス改善は前途が明るいとはいえない。

そこで市民ができることは自転車の利用である。

長岡京市のメインストリート(繁華街)は市役所通り。狭い道路に車が行き交う。大型のマーケットは郊外に去った。だから今後人通りが多くなるとは考えられない。

市ではこの道路を一方通行にする案をもっている。しかし商店が一歩通行を恐れている。今以上に人通りが減るのではないかと。こうして自動車一歩通行は実現しない。これは方針通り一歩通行にした方がよいと思う。

歩道を広げるのは勿論だが、同時に自転車専用道を設けて、自転車が安心して乗り入れられるようにしてほしい。

駐輪場もたくさん作ってほしい。そうして魅力ある町に再生してほしいものだ。その鍵に自転車がある。折りたたみ自転車の普及、雨対策付き自転車の開発など今後の問題はあるが、自転車は交通問題を改善し、あわせて健康増進を進められる復権のツールだろうと思う。

杉谷 保憲

|

|

|

|