加工した材料を岡根さん(左)に手渡す

柏木さん(滋賀県甲賀市で) |

放置竹林の伐採やメンマ作りなどに取り組む大津市神領の柏木俊寛さん(43)が、日本の伝統工芸の継承に一役買っている。滋賀県甲賀市内の竹林から竹を切り出して加工し、地元で創業76年の竹の物差し(竹尺)の製作所に納品。少なくなった日本古来の逸品を末永く残したいと、竹のスペシャリスト2人が意気投合し、文化を守り継いでいる。(藤井浩)

岡根さんが手がける竹尺の数々。様々な目盛りが刻まれる

|

「炊く」 竹を燃料に沸かした湯にカット

した竹を入れて炊く(読売新聞) |

甲賀市甲南町竜法師の「岡根製作所」は1948年創業。2代目の岡根勝さん(81)は長男に3代目を引き継いだ後も、20以上の工程がある昔ながらの製法を守る現役竹尺職人でこの道64年。竹尺職人は全国でもほとんどいなくなったといい、2004年、「おうみの名工」に選ばれた。

高度成長期には、近所の主婦ら二十数人に内職を頼み、月に1万本以上の竹尺を作った。しかしプラスチック製に取って代わられるなどし、今では最盛期の10分の1ほどに。それでも京の呉服業界などから根強い受注があり、1メートルサイズを中心に20~50センチの竹尺など1日数百本作る。 |

「切る」 専用の裁断道具を使って

物差しの幅のサイズに(読売新聞) |

大切なのは材料の竹だ。

近年は愛媛、大分、福岡各県の加工業者から仕入れてきたが、愛媛の業者が最近、高齢でやめた。良い竹を求めて全国を駆けずり回ってきた岡根さんに昨年初め、知人から柏木さんの情報が寄せられた。

柏木さんはメンマ作りの面白さから竹の世界にはまり、放置竹林の整備や竹チップ、竹炭などの作り方を学んだ。鉄道会社に勤める傍ら、休日は「竹一筋」の暮らしを送っていた。 |

「乾燥」 天日で乾燥させるほどに、

緑色が抜けて自然色に(読売新聞) |

「竹の材料屋さんがいない。竹に携わっているなら、やってみてくれないか」

岡根さんからのラブコールに柏木さんは昨年3月、製作所へ足を運んだ。「最後の竹尺職人になっても最後の1本まで、この手で作りたい」と語る岡根さんの熱意に打たれ、「伝統を受け継ぐ手伝いができれば」と半ば勢いで引き受けた。

やめた業者を愛媛に訪ね、切り出した竹を物差しの規格に合う材料に加工する専用機材を譲り受け、昨年8月に鉄道会社を退職。加工のノウハウは大分の業者に学んだ。岡根製作所近くで借りた元牛舎に機材を運び込んで加工場とし、今年初めから作業を始めた。

|

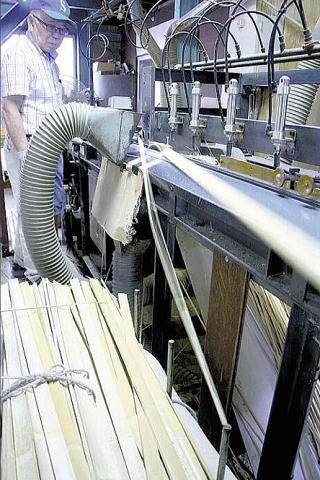

「作る」 専用の機械を使って

竹尺作りに励む岡根さん(読売新聞) |

大津から週3~4日通い、甲賀市内の竹林から、竹細工に向いた3~5年ものの真竹15本を伐採。長さ約3メートル、直径約10センチの筒を1メートルずつカットし、油抜きと汚れ取りのため、カセイソーダなどを混ぜた水と共に鉄釜などで約10分間炊く。こうして、緑が濃くなり、強度やつやも出た真竹は裁断道具で幅約4センチの短冊状にし、さらに天日で2週間~1か月間干して脱色。検品を経て納品する。

岡根さんの眼鏡にかかれば、竹尺として製品化するには量、質ともにまだまだ不十分。それでも「堅い勤めを辞めて覚悟を持って竹の世界に飛び込んできてくれた。感謝しかない。末永く経験とキャリアを積んでほしい」とエールを送る。

柏木さんは「もっと量産できる体制をとり、満足してもらえる品質にしなければ。人生を変えてくれた竹との出合いに後悔はない」と張り切っている。

|